2025年4月9日8:55

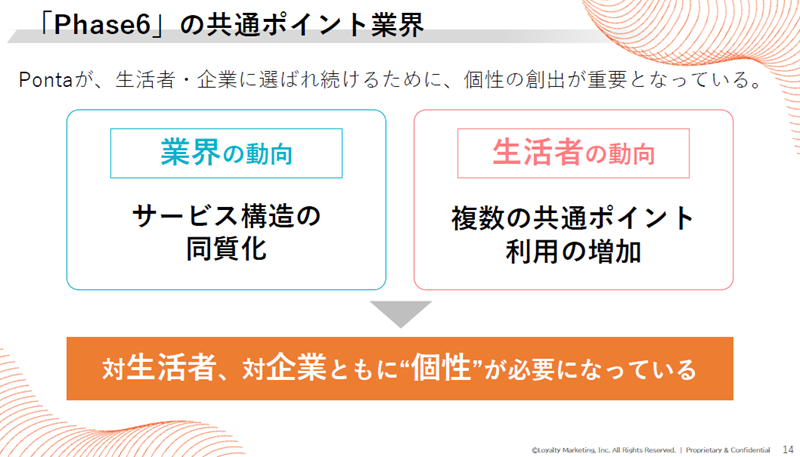

ロイヤリティマーケティング(LM)は、2025年3月24日、「Ponta 15年の歩みと今後の展望~ 1億人超のPonta経済圏 “シンカ形”への挑戦 ~」をテーマに、共通ポイントの変遷と現状、Ponta経済圏をさらに成長させる戦略について紹介した。5~6の共通ポイントサービスがしのぎを削り、通信との連携や総合金融サービス提供など各社の構造が同質化する中、Pontaでは2つの“シンカ”で経済圏としての差別化を図るという。

15(イチゴ)モチーフのロゴ作成 キャラクター活用の施策を展開

LMは2010年3月にPontaサービスを開始し、会員ニーズに応えながら経済圏を拡大し、今年15周年を迎えた。15周年を機に“15”と“いち・ご”をかけてイチゴモチーフのロゴを作成した。

このロゴをアイキャッチに、15周年を通して盛り上がりを醸成するさまざまな施策を展開している。

Ponta15周年特設サイトでは、過去の周年記念のキービジュアルを一挙公開。

また、X上でのイラスト・写真投稿イベント「#ぽんたあと誕生祭2025」や当落結果を「15周年」にちなんだPontaのイラストで通知する「フォロー&リポストキャンペーン」を実施している。「Ponta Dream Bazaar」では、4月9日まで抽選で15人に1人、利用全額分のPontaポイントをプレゼントしている。さらに、PontaグッズハッピーバッグやPontaグッズセール販売、ロトPonta いちごジャンボくじも4月9日まで実施している。LM ブランディング&プロモーション企画部 マネージャー 奥山珠里氏は「Pontaのキャラクターを活用し、Ponta会員とのつながりを深めてまいります」とした。

1億人超の経済圏の進化 右肩上がりで規模を拡大

当日は、LM 専務執行役員 COO高木朋行氏がこれまでの取り組みとPontaの1億人超の経済圏の進化について紹介した。LMは企業理念として、「無駄のない消費社会構築に貢献する」を掲げている。これは、消費に関するあらゆるデータを獲得することで、生活者の真のニーズを的確に捉えることを目指している。また、集積したビッグデータを活用することで生活者と企業をつなぎ、無駄のない消費社会を構築していくという。共通ポイントもデータを集めて、還元していく仕組みとしてスタートした。

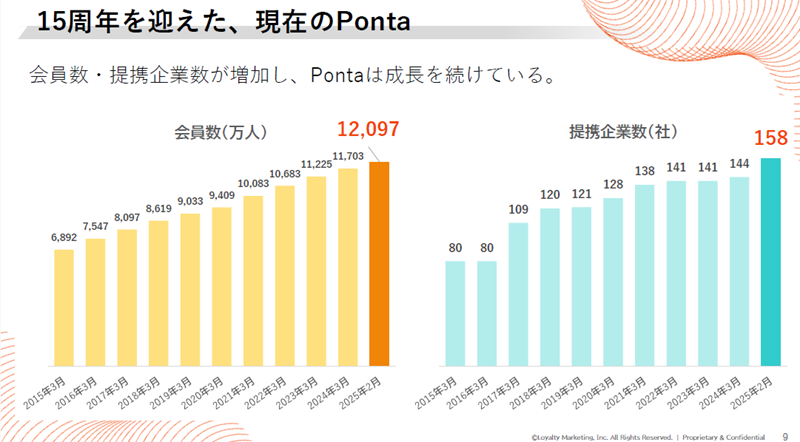

Pontaは、2010年3月に会員数2,007万人の会員をベースに、当時は、ローソン、昭和シェル、ゲオが中核企業となり、提携企業数17社でサービスを開始。コンセプトは、「便利・おトク・楽しい」だ。

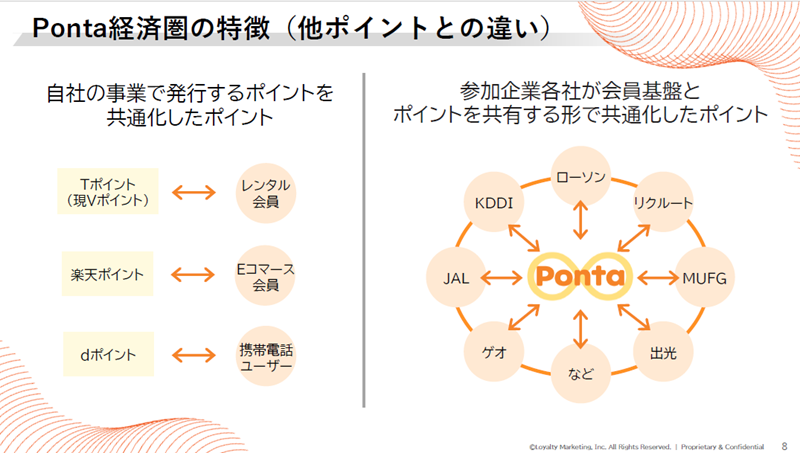

LMによると、他社のポイントは、レンタル会員、eコマース、携帯電話ユーザーなど、自社の事業で発行するポイントを共通化したものだという。一方、Pontaはポイント事業専業で、ニュートラル(中立的)な立場として、参加企業各社が会員基盤とポイントを共有する形で共通化したポイントだとした。

2025年2月末で会員数は1億2,097万人、提携企業数158社となり、右肩上がりで規模を拡大してきた。

共通ポイントは総合金融競争へ 構造の同質化で、複数ポイント貯める利用者増

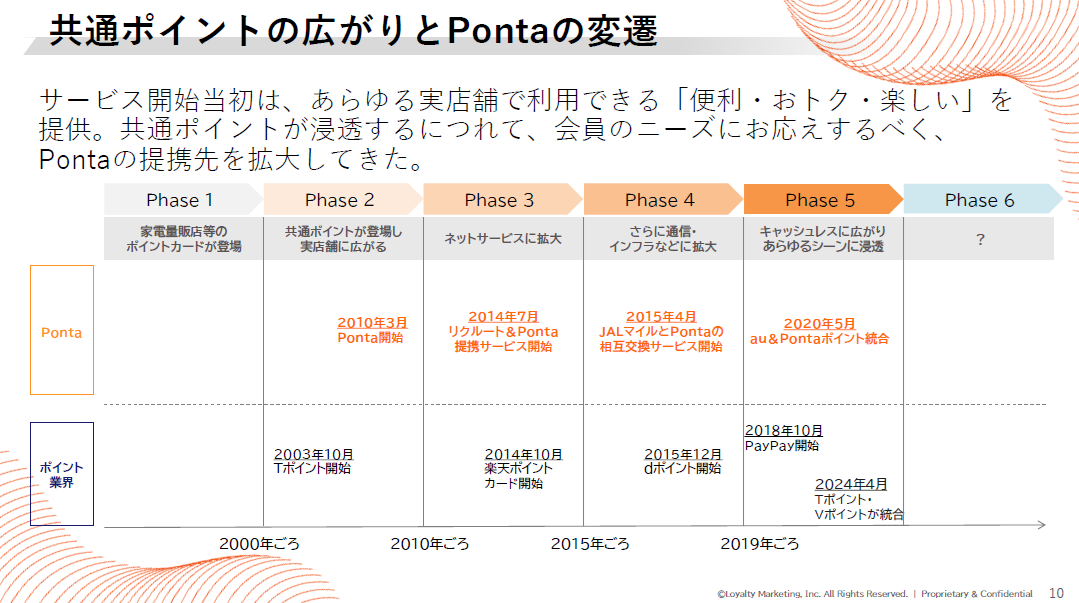

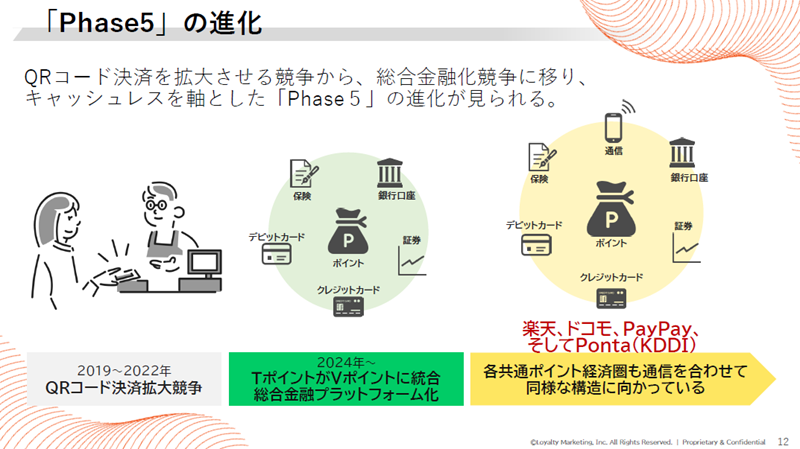

高木氏は共通ポイントのフェーズを1~5に分類。フェーズ1は2000年頃までで、家電量販店や航空会社など個社でポイントを展開していた時代だ。フェーズ2として、2003年にカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が共通ポイントTポイントを開始。遅れること2010年3月には三菱商事グループのLMが共通ポイント事業を開始した。それまではリアルを起点にサービスが展開されていたが、フェーズ3ではネットサービスへの拡大だ。2014年 7月には、リクルートとLMが提携サービス開始。2014年10月には第3の大手共通ポイントとして、楽天が共通ポイントサービス「Rポイント」(現楽天ポイント)を開始している。フェーズ4では、さらに通信・インフラなどにサービスが拡大。例えば、2015年4月には、JAL(日本航空)のマイレージとPontaの相互交換サービスがスタートした。また、2015年10月から4番目の大手共通ポイントとしてNTTドコモが「dポイント」を開始している。

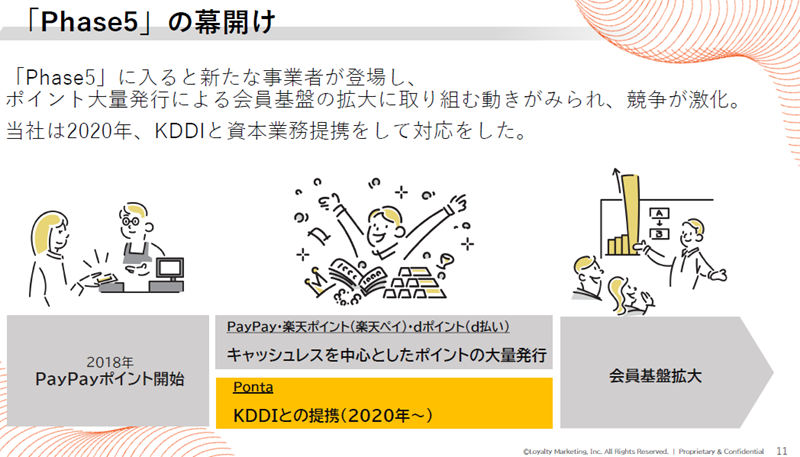

2019年頃からはキャッシュレス決済サービスと共通ポイントサービスの連携が広がり、あらゆるシーンに浸透していく。2018年4月にはNTTドコモが「d払い」を開始していたが、大きな注目を浴びたのは2018年10月にスタートした「PayPay」だ。PayPayの「100億円あげちゃうキャンペーン」など、ポイント大量発行による会員基盤の拡大、個店の隅々まで開拓に取り組む動きがみられ、競争が激化した。グループ規模の総合力を生かしてサービスを拡大する動きがみられる中、LMは2020年、KDDIと資本業務提携をして対応した。2020年5月には、KDDI(au)のポイントプログラム「au WALLETポイント」をPontaに統合。2024年4月には、Tポイントと三井住友カードのVポイントが統合し、「青と黄色のVポイント」となった。

さらに、その後の進化として、QRコード決済を拡大させる競争から、総合金融化競争に移っている。コード決済やクレジットカードの利用に加え、銀行、証券、保険など金融サービスでもポイントが貯まる世界が広がってきた。金融と通信の融合など、「同じような構造に向かっているます」と高木氏は説明する。

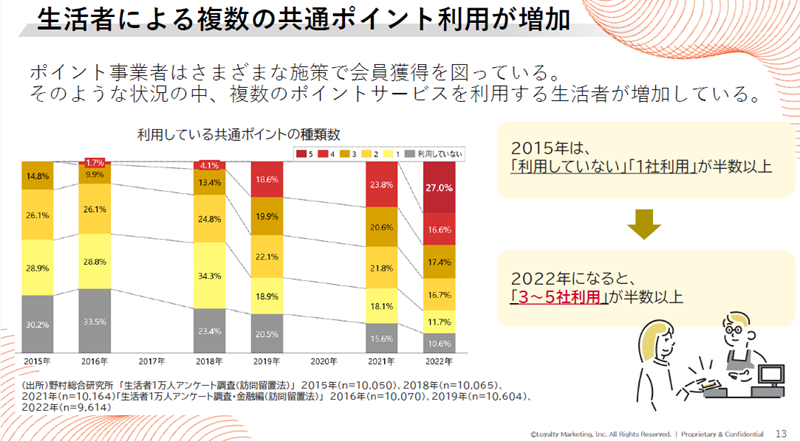

ポイント事業者はさまざまな施策で会員獲得を図っており、特定のポイントだけではなく、3~5社など、複数のポイントサービスを利用する生活者が増加している。

Ponta経済圏が目指す2つのシンカとは? Ponta名冠しさらなる経済圏の一体感を作る

フェーズ6のポイント業界として、サービスや複数の共通ポイント利用が増加する中、対生活者、対企業ともに個性が必要になっているとした。そうした中、高木氏は、Ponta経済圏が目指す“シンカ形”として、「進化する顧客接点」と「深化する顧客理解」を挙げた。

このコンテンツは会員限定(有料)となっております。

詳細はこちらのページからご覧下さい。

すでにユーザー登録をされている方はログインをしてください。