2025年7月8日8:00

ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を運営するトラストバンクは、2025年7月2日に2024年度のふるさと納税の総括と直近の動向、および今後の動向予測や、制度を活用した新たな価値を生むふるさとチョイスの新たな取り組みに関する記者説明会を開催した。当日は、ふるさと納税の寄付動向、10月からのポイント廃止後の展開、ポスト”ポイント競争時代のふるさと納税”、新サービスの「エール&レスポンスプロジェクトなどを紹介した。

「推し活」「応援」を寄付に変える 母校応援からプロジェクトスタート

ふるさとチョイスは、掲載自治体数、お礼品の掲載数が№1のふるさと納税サイトだという。日本全国の9割を超える自治体が利用している。2012年設立の「ふるさとチョイス」に加え、2013年には「ガバメントクラウドファンディング」、2014年に災害支援や災害時の資金調達サイトも立ち上げている。

同社では、新たな取り組みとして、「エール&レスポンス プロジェクト」を始動させると発表した。現在の教育・スポーツ現場は、教育格差、人口減少、さらなる資金確保、子どもの多様性への対応、個別最適な学びの実現といった構造的課題に直面している。同プロジェクトを通じて、地域の多様な挑戦を応援するためのコンテンツや仕組みづくりを進めるという。推し活、応援を寄付に変えるプロジェクトとして、特に2025年度は教育・スポーツで頑張る子どもや若者を誰もが気軽・身近に応援できる仕組みを創出するそうだ。

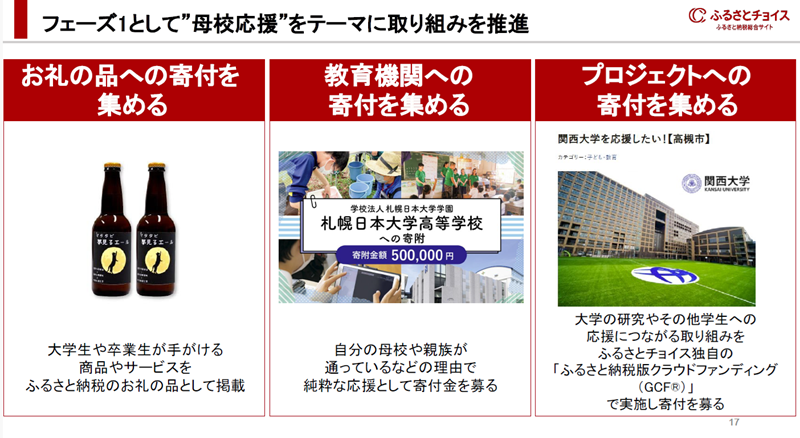

フェーズ1として母校応援をテーマに取り組みを推進。母校応援のために8月にサイトを改修と特設サイトを公開し、出身校や応援したいチームへより簡単・気軽に寄付できる機能を拡充するという。ふるさとチョイス事業本部/マーケティング統括/チャネルビジネス部長 森田 裕士氏は今後の予定として、2025年は大学支援本格化とスポーツ界への支援強化、2026年は小中高支援の本格導入と成果の可視化、2027年~30年は全国展開と定着化を挙げた。

今後は自治体や大学のプロジェクトへの参加促進、プロスポーツとの連携強化などを行うという。

「ポイント付与」や「家計に役立つ」きっかけに寄付 共感に基づく社会貢献・参画手段に

コーポレートコミュニケーション部部長 永田理絵氏は、2024年度ふるさと納税の傾向・総括、直近の動向と変化、今後のふるさと納税予測と自治体支援について説明した。

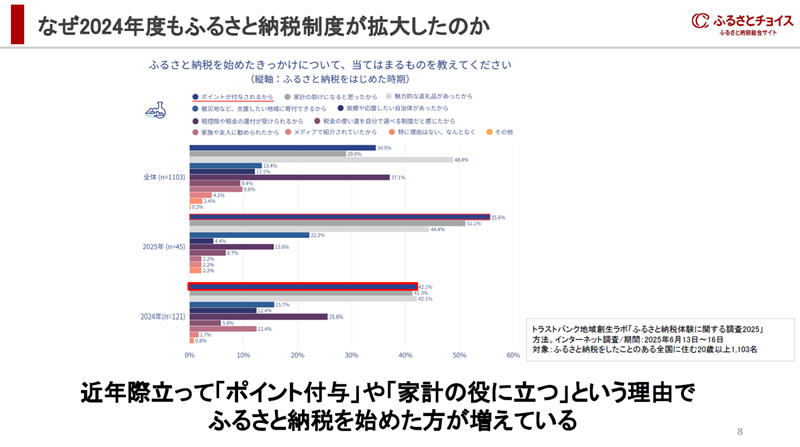

ふるさと納税の受け入れ額は年々拡大している。現在、住民税課税対象者のうち約1,000万人が利用している。住民税を納めている日本人の6人に1人、20%弱が活用しているそうだ。近年は際立って、「ポイント付与」や「家計に役立つ」という理由でふるさと納税を始めた人が増えた。

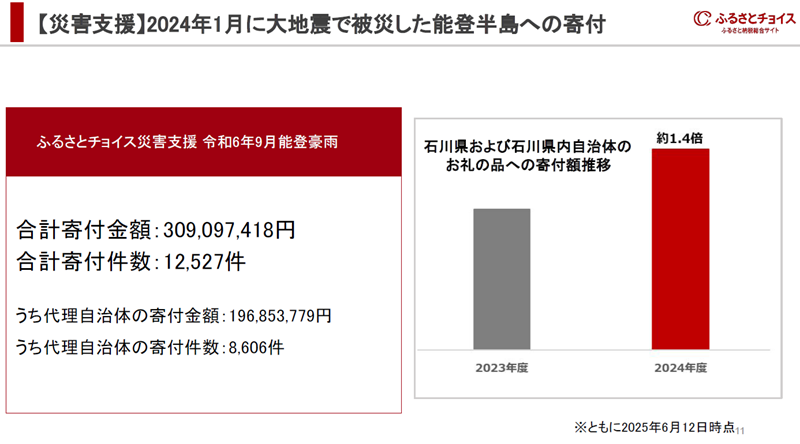

同社の2024年度のふるさと納税を振り返るキーワードは、共感に基づく社会貢献・参画手段が1つに挙げられる。2024年1月に大地震で発生した能登半島への寄付は3億を超え、寄付件数は1万2,527件となった。また、2024年度の石川県および石川県内自治体へのお礼品への寄付額は前年の1.4倍となった。

その背景として、「ふるさと納税=応援」という価値観の浸透、「社会課題解決に自ら参画したい」という主体性の高まり、「困っている地域に直接寄付を届けたい」というニーズを挙げた。

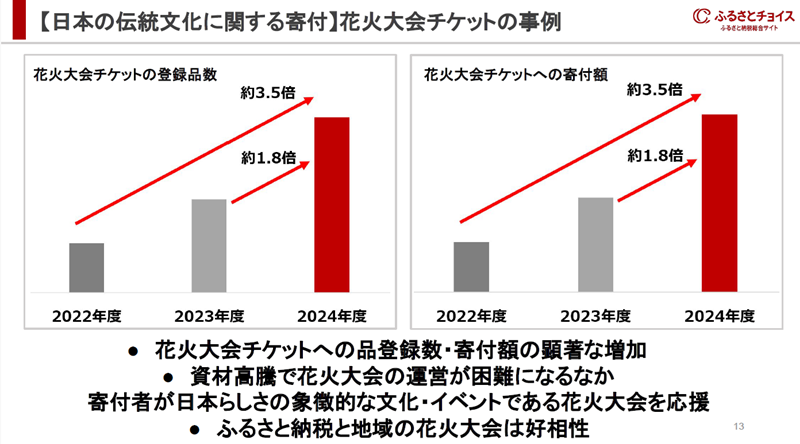

また、日本の伝統文化に関する寄付では、花火大会に関する品登録数や寄付額が増加している。資材高騰で花火大会の運営が困難になる自治体もある中、寄付者が日本の文化・イベントである花火大会を応援したいという気持ちが表れている。地域の花火大会とふるさと納税は好相性だ。

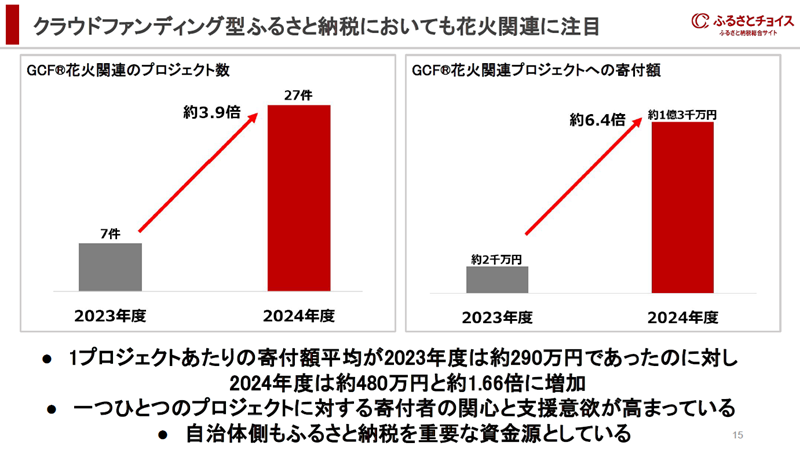

また、クラウドファンディング型ふるさと納税においても1プロジェクト当たりの寄付平均が増加しており、自治体側もふるさと納税を重要な資金源としている。

「高級・特別志向」や「節約・実用性志向」も 値上げのあった品の寄付が増加

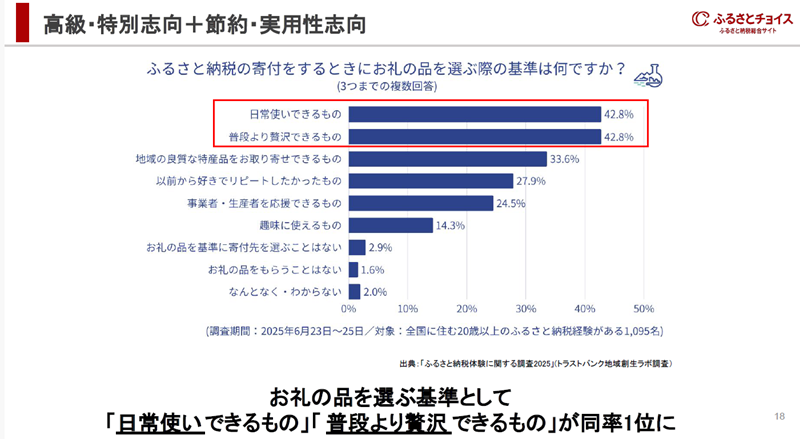

「高級・特別志向」や「節約・実用性志向」も2024年のキーワードとして挙げた。ふるさと納税のお礼の品を選ぶ基準として、「日常使いできるもの」や「普段より贅沢できるもの」が同率1位となった。

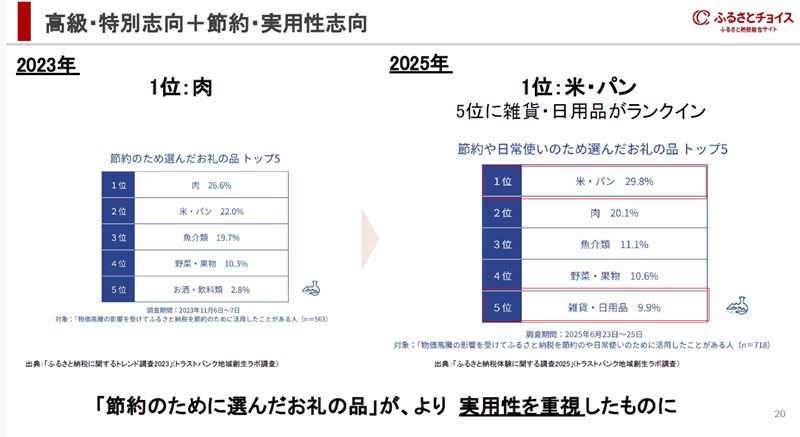

実際、2023年度と2025年度を比較すると、ふるさと納税を節約や日常使いに活用した人は13.9ポイント増となっている。節約や日常使いのために選んだお礼の品として1位が「米・パン」、5位に「雑貨・日用品」がランクインするなど、実用性を重視する傾向がある。

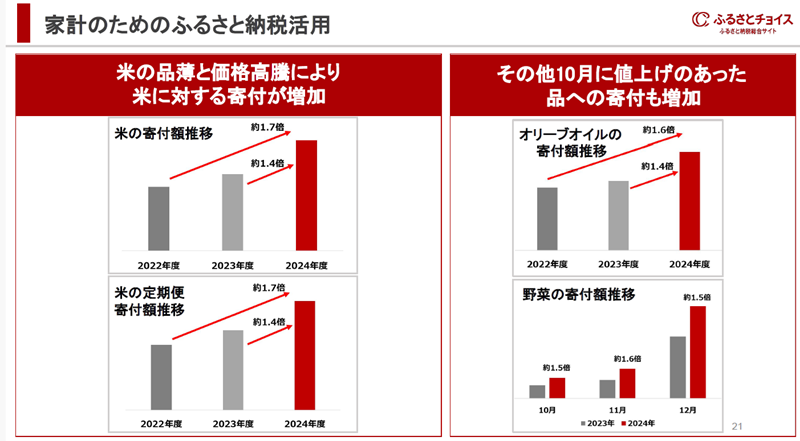

実際、米の品薄と価格高騰により米の寄付が増加。また、オリーブオイルや野菜の寄付など、値上げのあった品の寄付が増加した。

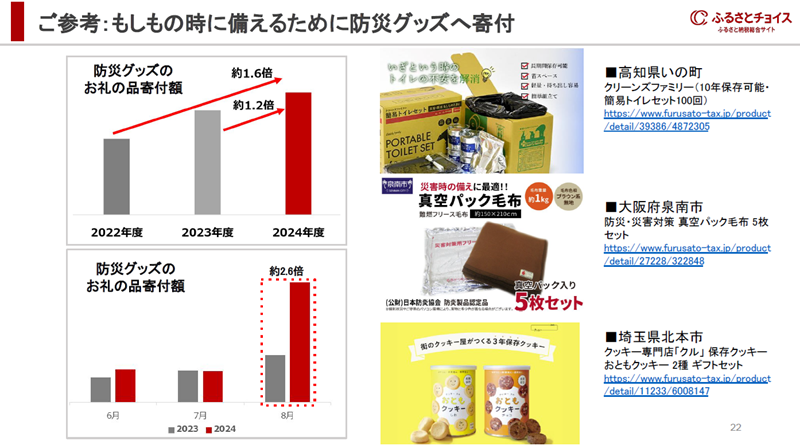

さらに、物価高や災害リスクの高まりを背景に長期保存食のニーズが拡大した。

ポイント廃止でポータルサイトへの独自価値へ 10月以降のふるさとチョイスの注力は?

ふるさと納税は、2025年10月からポイントなどを付与するポータルサイトを通じた寄付募集が禁止される。制度が一定普及した中で、ポイント競争が過熱し、本来の制度目的に反するとの背景があった。今後は、寄付者のポータルサイト選びにおいて、ポイント以外の別軸が必要となる。

このコンテンツは会員限定(有料)となっております。

詳細はこちらのページからご覧下さい。

すでにユーザー登録をされている方はログインをしてください。