2025年9月4日8:00

日本のキャッシュレス化を推進する業界横断組織である一般社団法人「キャッシュレス推進協議会」は、キャッシュレス決済比率40%の目標の前倒し達成を受けて、次なる目標であるキャッシュレス決済比率80%に向けて動き出している。キャッシュレス推進協議会事務局長常務理事の福田好郎氏に今後の課題などについて聞いた。

キャッシュレス決済比率40%では メリットを完全には享受できない

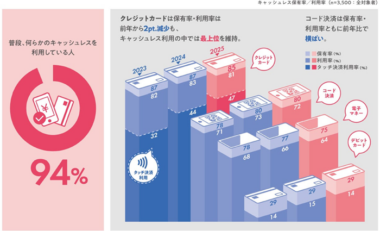

―― これまでのキャッシュレス推進の取り組みを振り返って、どう評価するか。 福田:キャッシュレスの推進については、Society 5.0の実現を目指した政府の「未来投資戦略2017」から始まりました。当時は2027年にキャッシュレス決済比率40%を目指すとし、2018年の「キャッシュレス・ビジョン」で2025年の40%達成へと目標が切り替わりました。実現するための最初の大きな事業として、ポイント還元事業が始まり、それがきっかけでキャッシュレスの認知普及が進みました。その後、反動で数値が下がることもなく、キャッシュレス導入店舗が増え、消費者の理解も進んだと思います。同じタイミングで起こったコロナ禍での決済では、コード決済の普及期とも重なった結果、キャッシュレスを選ぶ傾向が強まり、さらに認知が広がりました。政府の目標も1年前倒しで達成するなど、これまでは堅調に進んできました。

―― キャッシュレス決済比率40%達成後は何を目指すのか。 福田:キャッシュレス決済比率40%を達成すれば、それで良いというわけではありません。労働人口の減少で店舗で働く人材が少なくなる中で、キャッシュレスなどデジタルを活用した業務改善を推進するためには、40%ではまだまだ中途半端です。キャッシュレスのメリットを享受するには、政府が掲げるようにキャッシュレス決済比率80%といった世界最高水準の達成に向けて取り組むことが重要だと考えます。中途半端のままでは、現金の面倒も見なければならないし、キャッシュレスの面倒も見なければならなくなります。この過渡期を早く終わらせ、より普及した状態をいかに実現していくかが重要になります。

キャッシュレス決済事業者間の 主導権争いの行方は?

―― 今後のキャッシュレス推進の課題は何か。 福田:目標を早期に達成し、社会における認知も高まり、大阪・関西万博もフルキャッシュレスで開催できる状態になったことは、決済事業者の努力や、消費者の需要の高さ、店舗のおける導入の促進があったことを裏付けています。ただ、昔はキャッシュレス推進にとって共通の仮想敵として現金があり、みんなが一つにまとまって対抗することができました。キャッシュレス決済比率が高まるにつれて、決済事業者同士の争いが激しくなっています。今後、どういう形で普及させていくのか、誰が推進をより積極的にリードするのかなどについて、明確に示していかなければならないと思います。

東京都や総務省の家計調査を見ると、5~6割はキャッシュレスでの支払いになっていますが、現金も一定程度使われています。すでに光熱費の支払いなどでは、口座引き落としとなどキャッシュレスで行われており、キャッシュレスの比率が非常に高くなっている一方で、食料品の買い物などは現金の使用が多く残っています。現金があることによって、レジ締めや両替などの業務負担も残ります。店舗を完全キャッシュレスで運営したいという判断をしたときに、それによって、売上げが落ち込むことないように、完全キャッシュレスでも店舗が運営できる環境にする必要があると思います。

―― 「コンビニエンスストア決済動向調査」を行っているが、4~5割ほどからキャッシュレスの伸びが鈍化している。

このコンテンツは会員限定(有料)となっております。

詳細はこちらのページからご覧下さい。

すでにユーザー登録をされている方はログインをしてください。