2025年10月9日8:46

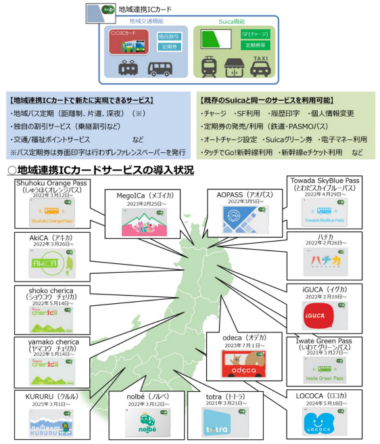

フューチャーアーキテクトは、「次世代バンキングシステム」の金融機関への導入を進めている。2024年7月に本番稼働した福島銀行、2025 年7月の島根銀行に続き、10月にはきらやか銀行、仙台銀行に導入した。同社が9月3日に開催したシンポジウムでは、「最先端のデジタル技術で切り拓く地域の未来」として、同システムの強みと今後の展開について紹介した。今後は、フルオープンAPIを通じて銀行の勘定系システムへ店舗が接続することで、デビットなどの決済を活用したり、地域店舗のポイントサービスなどを汎用的に広げることで、地域での利便性や経済圏を広げていく可能性を秘めているそうだ。

銀行システムの安定稼働と変化対応力が鍵に 金融機関が実施したいことをすぐに適用可能

フューチャーアーキテクト 取締役「次世代バンキングシステム」プロジェクトリーダー 小松 高子氏は「30年間、銀行のシステムの課題に向き合ってきました。研究に研究を重ねて、昨年、福島銀行様、そして今年、島根銀行様に従来とは、全く違うシステムをご提供しています」と話す。

現在はどこにいても指先1つで金融サービスを利用できる。これを根幹で支えているのが、銀行の勘定系システムだ。勘定系システムは、第一次、第2次、第3次オンラインという進化を経て、現在はその第3次オンラインの延長線上にあるシステムで動いている。金融機関が利用者に提供する金融サービスの裏側では、24時間365日、決して止まることなく、動き続ける勘定系システムの維持と時代の変化による新たな要求に対応している。

現在、地方銀行が利用している勘定系システムの約9割が共同化システムとして運営、利用されているという。当時は、勘定系システムへのコスト削減、安定稼働を目的とした合理的な選択だった。一方で、時代が進んで銀行が求められる役割も変化していく中で。レガシーなままな構造とコストのブラックボックス化、開発、スピードの低下などで、勘定系システムが新サービスを投入する上での足かせとなっている課題認識も共通のものだったそうだ。今、銀行のシステムに求められるのは、システムの安定稼働に加えて、時代の変化、ニーズに対応する変化・対応力だという。

テクノロジーの進化の歴史を振り返ると、技術革新とイノベーションは、非連続な進化を求めているそうだ。インターネット、クラウド、AIなどは金融サービスの在り方を根底から変えるポテンシャルを秘める。同社では、これからの時代の要請に応えるために、ゼロベースで、次世代のバンキングシステムを作り上げた。これまでの勘定系システムのオープン化と言われるものは、ハードウェア、OSについてはオープン化ができていた。一方で、中身は、過去の技術的制約に縛られたままの構造だったそうだ。そのため、同社では技術の進化を取り入れて、これからの技術進化、適用可能な構造へと対応した新たなオープンな勘定系システム、次世代バンキングシステムを構築した。

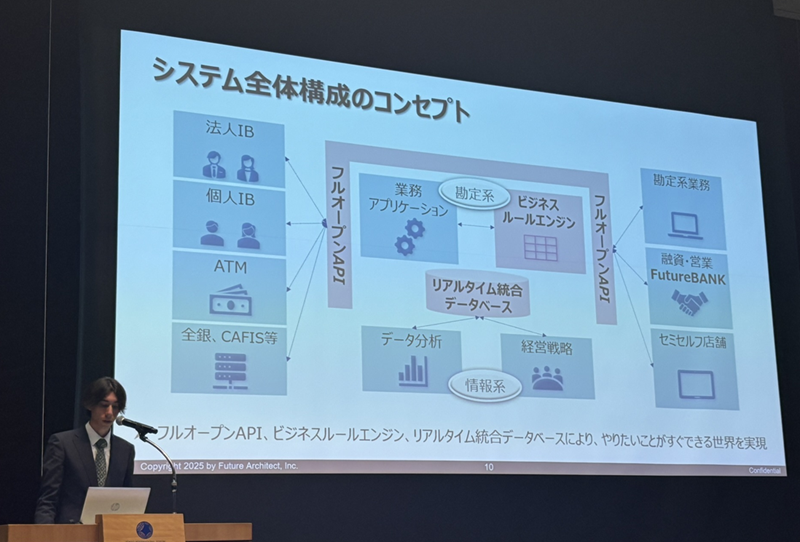

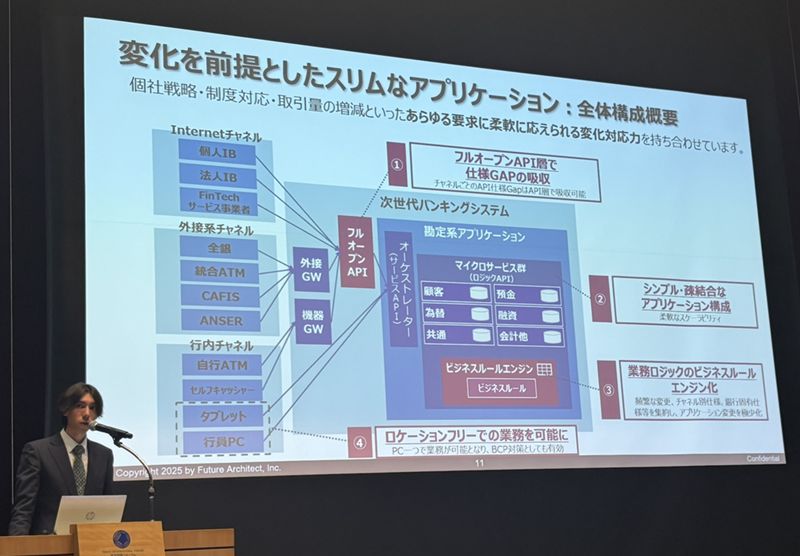

次世代バンキングシステムの特徴は、フルオープンAPI、ビジネスルールエンジン、リアルタイム統合データベースにより金融機関がやりたいことをすぐに適用できる世界を実現するという。フルオープンAPIであり、これまでチャネルごとに作成されていたプログラムが1つに集約される。新たなチャネル、サービスもスピーディーに連携、接続することが可能だという。シンプル、疎結合なアプリケーション構成となる。取引量に応じて、特定領域のサーバー、スペックを増強することが可能であり、柔軟なスケーラビリティを有するそうだ。複雑な条件分岐を含む業務ロジックを、ビジネスルールエンジンに寄せることで、変更箇所を局所化することが可能だ。

また、アプリケーションをシンプルに保てる。銀行のそれぞれの戦略に合わせたビジネスルールの変更が容易に可能だという。そして、行員PC、タブレットをクライアントとして利用することによるロケーションフリー業務ができる。災害発生時も、PC1つで業務継続が可能だ。

次世代バンキングは、個社戦略・制度対応、取引量の増減といったさまざまな要求に応えられる変化・対応力を持ち合わせているそうだ。

フルオープンAPIで新サービスを早期展開 ビジネスルールを見える化

具体的に、フルオープンAPI化することで、さまざまなサービスをどこからでも利用可能な形にしているとした。さらに、複数サービスを組み合わせて、利用することも可能だ。移り変わりの激しい金融市場ニーズに合わせ、サービスを柔軟に組み合わせ、新たなサービスをスピーディーに展開することが可能となる。チャネル間の使用ギャップを吸収し、どこからでも接続可能なフルオープンAPIとなる。

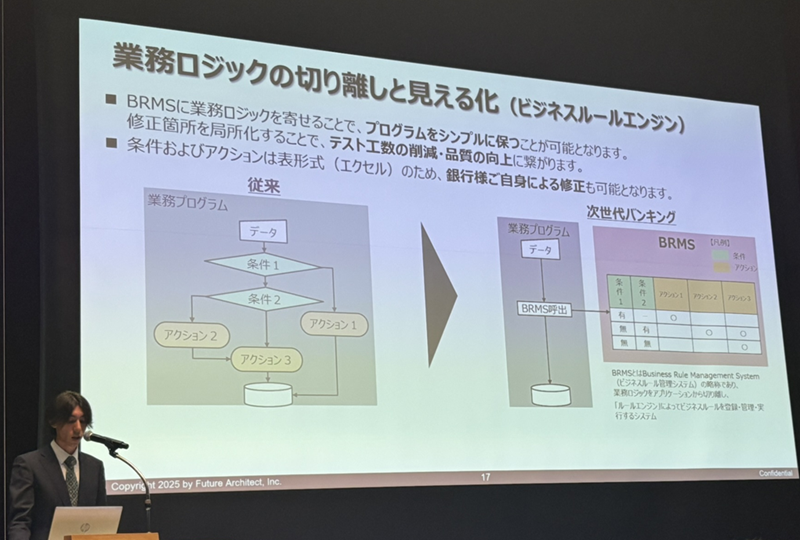

同社では、ビジネスルールエンジンを本棚に例えて説明した。机の上に、資料が山積みになっている状況では、本来、作業を行う場所であるはずの机が、本棚の役割まで担っている状況だ。この状態では、作業は思うように進まず、必要な資料も見つからない。ここに本棚を用意し、整頓を行うことで、机を作業をする場所を確保できる。本棚は、資料を保管、メール化する場所と、役割分担をはっきりさせることが可能だ。ビジネスルールエンジン導入後の姿として、本棚の中身は会社によって違い、また、本も日々変わっていく。本棚を用意することで、中身の変更も容易にできる。

同社のビジネスルールエンジンの仕組みとして、ビジネスルールは、条件とアクションの組み合わせにより構成されている。これらの条件、およびアクションはエクセル表で可視化され、管理することができる。ビジネスルールエンジン導入前後のプログラムの構造を比較すると、従来のプログラムでは条件分岐が入り、複雑なフローになっている。導入後は業務ロジックがビジネスルールエンジンに集約されたことで、シンプルなフローとなる。複雑な条件もエクセル表形式で可視化され、見やすくなる。このように、ビジネスルールエンジンを用い、業務ロジックを集約することで、プログラムをシンプルに保ち、さらには、修正時に修正箇所を局所化することができ、テスト工数の削減、さらには品質の向上につながる。エクセルで条件アクションを管理しているため、銀行自身による修正が可能で、開発スピードをアップできる。

例えば、新商品の追加時の企画・検討では、新商品追加により、マスターレコードの追加、画面項目変更、取引制御、追加など、既存プログラムへの影響が大小さまざまなところで多数発生する。影響が多岐にわたり、影響調査に大きなコストがかかる。また、既存プログラムへの条件分岐追加が発生する。条件が複雑化し、修正難易度も高まる。テストでは、既存プログラムに手を加えていることで、修正していない箇所も含め、大量のテストケースを実施しなければならない。このように、従来、新商品を追加する際は膨大な時間がかかっていた。

ビジネスルールエンジン導入後に新商品を追加すると、業務ロジックがビジネスルールエンジンに集約されているため、修正箇所が局所化される。また、影響箇所も容易に特定が可能だという。開発では、エクセル上で条件アクションを追加できる。さらに、自動テスト実施が可能であり、影響箇所も小さいため、テストボリュームをコンパクトに抑えることが可能だ。

新機能開発は180日から3日に削減 旧システム比50%の業務効率化

このコンテンツは会員限定(有料)となっております。

詳細はこちらのページからご覧下さい。

すでにユーザー登録をされている方はログインをしてください。