2024年4月8日8:00

コロナ禍による巣ごもり需要で活況だった通販・EC 市場は企業によって成長鈍化が見られたものの、全体では引き続き拡大した。2022 年度の合計売上高は初めて12 兆円を超え、3 兆円に達したアマゾンをけん引役に市場が広がっている。AI やChatGPT、メタコマースといった最新技術を駆使した取り組みや、モールのポイント施策変更などが注目を集めた。決済では引き続きBNPL(後払い)の導入が目立ち、銀行と企業が提携して展開する金融サービス「BaaS(Banking as a Service)」も増加。一方で、商品値上げによる節約志向の高まりや、物流の2024 年問題、宅配大手による配送料の値上げなど課題も山積みといえる。

通販研究所 渡辺友絵

BtoB企業が安定成長

コロナ禍特需が収束しリアル回帰も

2023年8月に発表されたJADMA(日本通信販売協会)の調査によると、2022年度の通販市場規模は前年度比10.9%増の12兆7,100億円と初めて12兆円を超えた。一時のコロナ禍特需は収束したものの、ECを軸に通販手法が定着したとみられる。24年連続の伸びとなり、2021年度より金額ベースで 1兆 2,500億円増加。伸び率は前年度を3.1ポイント上回った。

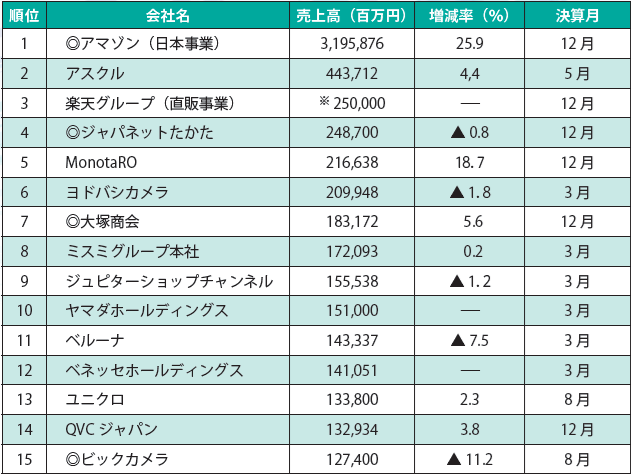

直近の市場売上高は、毎年12月に集計して発表される業界紙2紙の数値となる。「日本流通産業新聞」の「通販・通教・EC 2023年度売上高ランキング」調査では、売上高は前年比11.7%増の11兆6,782億円(売上高は上位530社合計・増減率は比較可能な117社での算出数値)。「通販新聞」の「第81回通販・通教ランキング」調査では同7.6%増の11兆2,510億円(上位300社合計)となった。伸び率については、前者が3.5ポイント拡大し、後者が1.6ポイント縮小した。

コロナ禍による特需が落ち着き、対面イベントや店舗販売などの消費行動が徐々にリアルへと回帰。通販以外の市場も回復が見られるなど消費者行動が多様化する中、前年からの反動を受け減収に陥る企業も目立った。

2桁増でトップを独走するアマゾン(Amazon)は別格として、全体ではアスクルなどのBtoBが堅調な伸びとなった。一方で、ヨドバシカメラといった家電系やジュピターショップチャンネルなどのテレビショッピング企業は、従来に比べ伸び悩んだ。千趣会などのカタログ総合通販は不調が続くが、髙島屋などの百貨店は健闘。アダストリアなどリアル店舗を持つ衣料品系は好調だった。

仮想空間での「メタコマース」参加企業が急増

2023年は仮想空間「メタバース」の運用が本格化し、接客や試着を通じてECにつなげる「メタコマース」を導入する企業が目立ち始めた。メタコマース台頭の背景にあるのが、HIKKYが手がける世界最大級のVRイベント「バーチャルマーケット」の存在。メタバース内の特設会場に、毎年100社近い企業が参加している。

同年7月開催の「バーチャルマーケット」で6回目の参加となったビームスは、社を挙げてメタコマースに注力。リゾート感あふれる店舗を設け、バーチャルならではのさまざまな体験を楽しめるようにした。開催期間中は原宿店にバーチャル接客拠点を設け、リアル店舗とバーチャル店舗をつないだ。

大丸松坂屋百貨店も毎回仮想店舗を設け、グルメや家具、アート作品などを紹介。来訪者は自由に店内を巡って商品を確認でき、商品の「BUY」ボタンをクリックすると同社ECサイトに遷移して購入できる。髙島屋も同年12月に初参加し、「ジャパニーズSAKE祭」と題して高品質な国産の日本酒やウイスキーを展示。来訪者はベテランバイヤーによる接客イベントや好みの酒がわかるチャートゲームなどが楽しめ、そのままオンラインストアで買える仕組みだ。

独自のメタバース空間を構築しているのは三越伊勢丹で、2021年3月からVRを活用したスマートフォン向けアプリ「REV WORLDS」を提供。伊勢丹新宿本店の一部を再現したメタバースプラットフォームを設けており、2023年10月からはイオンモールが参加しバーチャルストアを開設している。

専門チャンネルでテレビショッピングを手がけるQVCジャパンも、2022年12月に期間限定で独自メタバース空間を初公開。2023年12月には、本社屋を模したメタバース空間にジャンル別の7店舗を設けて商品を販売。チャット機能で質問やメッセージを送信できる双方向ライブコマースも実施した。

また、KDDIは同年10月から、実店舗と連動するバーチャル店舗でショッピングができるメタバースサービス「αU place」を提供。無印良品やポケユニが参加している。

販促や接客、物流の効率化に向け進むAI活用

AIの機能をECに取り入れ、販促やマーケティング、物流の効率化、カスタマーサポートの自動化などに活用する動きも加速した。QVCジャパンは2023年6月から、自社のテレビ通販番組で半年間手がけてきた字幕放送画像の対応時間を延長。出演者の声をリアルタイムで文字表示するもので、話し方や商品名など自社固有の表現を音声取り込みAIに学習させ、的確な文字を表示する仕組みを導入している。

アスクルは花王やコクヨとともに進めていた独自のAIシステムを活用し、商品発注量を週間で平準化。同年8月には、無駄な輸送を減らすことで、CO2排出量や配送車両の削減など物流の効率化につながった実証実験の結果を公表した。

KDDIグループでコールセンター業務を手がけるKDDIエボルバ(現アルティウスリンク)はスクロール360と組み、健康食品を扱う通販企業向けに、AIを活用した音声自動応答による注文受付を同年7月から提供。高齢層やデジタルが苦手な顧客に向け、電話を生かした応対でサービス向上につなげる。ロボット技術でパソコン入力業務などを自動化できるRPAシステムも活用し、カスタマーサポート全体のデジタル化に乗り出した。

楽天は生成AI「ChatGPT」を開発した米OpenAI社との提携を同年8月に発表した。オープンAIの技術を生かした企業向けサービスを提供し、ECなど自社が手がけるさまざまな分野にもAIの活用を見込む。これにより、マーケティング効率とオペレーション効率を従来に比べ20%アップさせるとの目標を設定している。

髙島屋はコストがかかる通販カタログの配本にAIを活用し、購入率が高いと予測されたユーザーを抽出して優先的にカタログを送付。同年9月以降にはこういった配本最適化を本格展開しており、部数を絞り込みながら購買率がアップする仕組みに注力する。

ヤフーや楽天などのポイント施策見直しに「改悪」の声

ECモールでは、流通額を左右するポイント施策で「改悪」ともいえそうな大幅変更が見られた。

ヤフーショッピングは戦略を拡大路線から利益重視へと切り替えたこともあり、特に上期で流通額が大幅に減少した。個別展開してきた「PayPayモール」と「ヤフーショッピング」を2022年10月に「ヤフーショッピング」に統合し、それに合わせてポイント施策も見直したことになる。

同年末には、毎週日曜日に実施していたソフトバンクユーザーは10%、その他ユーザーがPayPayやPayPayカードで決済した場合は5%を還元する従来の高還元率施策を廃止。毎月実施していた「5のつく日キャンペーン」についても、2023年2月からは「PayPayポイント」の付与上限を5,000ポイントから1,000ポイントへと大幅に減らした。

その結果、同年3月度の月次流通額が前年同月比30%減と縮小し、モール出店者からは売り上げ不振を嘆く声が相次ぐ結果となった。事前にシミュレーションを重ね、あくまでも流通額減少は“想定内”としていたものの、出店者の不満や不安は続いている。

同年7月には、「5のつく日」の特典を「PayPayポイント」から同モールでのみ利用できる「ヤフーショッピング商品券」に変更。外部流出が目立つ「PayPayポイント」を内部でのリピート流通に呼び込むためだが、ユーザーの利便性という面ではプラスにならず、客離れを招いた可能性もある。

楽天も同年12月に楽天ポイント付与条件の大幅変更に踏み切り、楽天モバイルユーザーを優遇する仕組みを強化した。楽天モバイル利用者へのポイント付与率を従来の3~4%から一律5%に引き上げる一方で、上位グレードのクレジットカード「楽天プレミアムカード」会員の付与率を5%から3%還元に引き下げた。

さらに月間獲得ポイントの上限も「5,000~7,000ポイント」から「500~2,000ポイント」へと大幅に減少したことから、ヘビーユーザーへの影響が大きいとみられる。「5と0のつく日」の還元率も、5%だったのが4%に縮小した。今回の改定の背景には、苦境が続く楽天モバイルへのテコ入れがあるようだ。

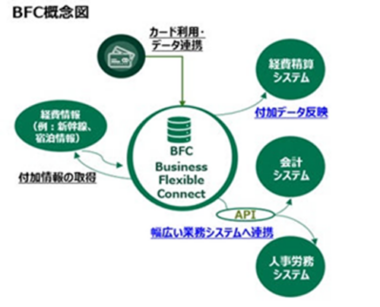

銀行が提供する「BaaS」の導入が小売企業で加速

銀行が企業に提供するBaaS(Banking as a Service)と呼ばれる金融サービスも急速に広がった。消費者が利用するさまざまな小売サービスの中に、従来なら銀行しか提供できなかった預金などの金融サービスが溶け込みつつある。銀行のAPIを利用して企業が銀行機能を提供する「ネオバンク」と呼ばれる事業で先端を行くのが、住信SBIネット銀行だ。2020年以降、日本航空から始まり、CCCマーケティングホールディングス(現CCCMKホールディングス)、ヤマダホールディングス、髙島屋と、大手企業に金融サービスを提供している。

2023年に入ってからはBaaSがさらに拡大し、1月には第一生命保険も大手保険として初のネオバンクサービスに参入。住信SBIネット銀行とは「第一生命 NEOBANK」の名称で、楽天銀行とは「楽天銀行 第一生命支店」の名称で展開する。京王電鉄も同年9月、京王電鉄ユーザーなどに向け、鉄道会社としては初となる銀行サービス「京王NEOBANK」に着手。住信SBIネット銀行のネオバンクが提供する預金の受け入れ、資金貸付、為替取引などフルバンキング機能を備えた銀行サービスをアプリ1つで利用できるもので、京王沿線約750店舗で使える京王ポイントが貯まる。

NTTドコモは2022年12月から、BaaSの仕組みを使い三菱UFJ銀行の金融機能を提供する「dスマートバンク」に着手。取引でdポイントが貯まる仕組みをはじめ、ロボットアドバイザーによる資産運用、保険や融資などのサービスを始めた。収入と支出の状況を確認しやすいことから、当初見込んだ若年層だけでなく30~40代の利用も多いという。

通販・EC企業の決済手段に「BNPL」が拡大

クレジットカードが不要という利便性を生かし、後払い決済「BNPL(Buy Now, Pay Later)」の導入も進んだ。

ネットショップ作成サービス「BASE」を運営するBASEは2023年4月より、自社開発した後払い決済サービス「あと払い(Pay ID)」の提供を始めた。「BASE」を利用するショップが購入者に提供できる決済方法のひとつで、BASEの決済手法「Pay ID」の登録者が当月の購入金額を翌月にまとめて支払える後払い決済となる。

BASEを利用して開設したショップを対象に、商品購入時にID決済ログインから支払いまでワンストップで提供するスキームを構築。電話番号とSMSコードを入力するだけの後払い決済に顧客を誘導し、購入機会を逃さず売り上げ拡大につなげる。同年11月には機能をさらにアップデートし、Webブラウザに加えて「Pay IDアプリ」でも「あと払い(Pay ID)」を選べるようにした。

ジャパネットたかたは同年6月、自社が運営するテレビ通販の決済にネットプロテクションズの後払い決済サービス「NP後払い」を導入。利用が順調に伸びたことから、それまでクレジットカードや代引きで対応していた公式通販サイトでも同年12月から「NP後払い」を始めた。

同年12月にはアパレルのしまむらも、運営する4つのオンラインショップに店舗受け取り可能なネットプロテクションズの後払い決済「atone」を導入。商品の店舗受け取りを希望する顧客の声が多いことを受け、オンラインで集客した顧客をオフラインの実店舗に誘導する「OtoO」施策に生かす考えだ。

ファッションECのアダストリアも同年10月から、公式WEBストア「.st( ドットエスティ)」において、Paidyが提供する後払いサービス「Paidy(ペイディ)」の利用を開始。「翌月一括あと払い」のほかに「3回あと払い」も使えるため、ユーザーはやや値が張る商品でも無理なく買い物できる。「Paidy(ペイディ)」は同月、ディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア.jp」でもサービスを始めている。

「物流の2024年問題」や配送料高騰が業界を直撃か

2023年は歴史的な円安をはじめ、国際情勢の不安定化などによる原材料・資材・原油・運送費の値上がりが小売価格に大きな影響を与えた。食品や生活用品を筆頭にあらゆる商品が値上がりし消費者の懐を直撃したため、買い控えや低価格商品へのシフトが広まり、消費マインドが大幅に低下。今後賃金アップが実現しても、いったん衰退したマインドが盛り返すのは難しいという見方もある。

通販・EC業界で2024年最大の課題とされているのが、「物流の2024年問題」だ。働き方改革関連法に伴い、配送に欠かせないトラックドライバーの時間外労働に厳しい上限が設けられるため、輸送能力の低下や物流の滞留を招くと危惧されている。また、物流事業者の適正運賃設定の妨げや再配達の助長につながっているとして、政府は通販・EC業界に対し、「送料無料」表示の見直しを求める方針を公表。最終的に自主規制を推進するとして法制化は見送られたものの、これまで送料を自社負担してきた事業者を中心に業界内に混乱を招いた。

さらにヤマト運輸や佐川急便、日本郵便といった大手配送各社が、燃料価格や人件費の高騰を理由に宅配便や配送料の値上げを推進。通販・EC事業者に大きなダメージを与えつつある。

ヤマト運輸は2023年4月の価格改定に続き、2024年1月にも、4月から宅急便運賃を値上げすると発表した。大型サイズやクール宅急便が対象で改定率は平均約2%だが、法人価格についても今後は契約内容の適正化に向け協議していくと値上げを示唆している。佐川急便も2023年4月に価格改定を実施したが、さらに2024年4月から「飛脚クール便」を含む「飛脚宅配便」を7%程度値上げするなど運賃改定に踏み切る。日本郵便は2023年10月からゆうパックなどの運賃を値上げし、平均改定率は約10%となった。さらに総務省は同年12月、2024年の秋を念頭に日本郵便の封書やはがき、レターパックなどの値上げを発表。販促にダイレクトメールを頻繁に活用する通販企業にとって、厳しい状況となるのは必至といえよう。