2025年11月4日12:30

量子コンピュータの脅威に備えるPQC(耐量子暗号)の最新動向をご紹介。合わせて、タレスが描く未来のセキュリティアーキテクチャであるDSPM(データセキュリティポスチャ管理)について解説する。(2025年10月16日開催「ペイメント・セキュリティフォーラム2025 fall」の講演より)

タレスDISジャパン株式会社 サイバーセキュリティプロダクト事業本部

シニアセールスエンジニアリングマネージャー 舟木 康浩氏

入り口から出口まで一貫して

データのセキュリティを守る

皆様は本日の講演のタイトルを見て、なかなか難しそうだと思われているかもしれません。私は暗号化、鍵管理に20年ぐらい携わっておりまして、必然的に政府関係、金融、製造、サービスなどさまざまなお客様とお話しさせていただく機会があり、「量子コンピュータについて今後どうすればいいの?」とご質問を受けることが多いです。本日は会社の紹介をさせていただいた後、金融庁の取り組み、最後に弊社の製品の紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

タレスは本社がフランスにあり、68カ国に拠点があり、従業員数8万3,000人の企業です。戦略的に買収を続けておりまして、私どもサイバーセキュリティでは2019年にある企業を買収いたしました。航空宇宙の分野では、皆様に身近なところですと、日本国内でもニュースになった衛星を製造。防衛の分野では、ソナーやドローンなど、先端技術を生かした製品を一貫して提供しています。サイバーセキュリティでは2019年の買収により、航空宇宙、防衛を横串で、あらゆる業界に対して最先端の技術を提供していこうと考えています。

皆様の身近なところでは、お手持ちのスマートフォンのSIMカードに、実はかなり弊社の技術が使われています。もうひとつは、日本ではないのですが、クレジットカードの発行・製造も行っています。日本国内に関しては、国際銀行間金融通信協会(SWIFT)の5兆ドルの資金決済処理のデータ保護に日々弊社の技術が使われています。東京オリンピックの前に海外からたくさんの人が来て、たとえばコンビニや駅でクレジットカード決済をするときに、そのPINの暗号化、データ保護を一気通貫で行うために、バックエンドで非常に多数、弊社の製品を採用していただいておりました。

グローバルでサイバーセキュリティにコミットするという意思表示として、2023年にImpervaという会社を買収しました。これによりわれわれはデータの保護を、二要素認証、多要素認証のデバイスから、認証のクラウドサービスまで一気通貫で提供しております。誰かがアクセスするアプリケーションにはWeb Appファイアウォール、その経路であるネットワークにはDDoS対策、入り口の1つであるAPIにはAPIセキュリティ、そして最後にデータセキュリティと、一気通貫でデータを守る、世界トップ5のサイバーセキュリティ企業体となっております。

本日お話しする量子コンピュータに関しては、既に耐量子コンピュータのアルゴリズムというものを実装しております。

データを保護する「暗号+鍵管理」が

社会インフラと同等の必須要件に

われわれが毎年全世界で調査を行っている中で、日本の企業、ペイメントカードに限らずあらゆる業界で今後課題になっていくと思われるのが、非構造化データです。ひとつにはデータベースセキュリティ、カラム単位の暗号化、これは処理性能にものすごくセンシティブになるものなのですが、われわれはそういった技術を提供しています。非構造化データのファイルやメールのセキュリティといったところに大きな需要があると思っています。

ひとつの経緯がAIです。企業がAIを使ってビジネス価値を高めようというとき、最近のAIは賢くて、自分の知識だけでなく外部のデータを取り込み、結果を出します。そうするとのべつもなく非構造化データを取り込むことになります。重要なデータは、第三者、悪意のある外部、内部から守らなければなりません。また誤ったデータが入ってしまうと、アウトプットも異なってきます。

デジタル庁がガバメントクラウドというものを一生懸命提唱しています。その中で重要なのが、暗号+鍵管理です。われわれの調査でもこの需要は非常に高い伸び率を示しており、決して一過性のトレンドではなく、今後インフラと同じレベルの必須要件になっていくものと思われます。それを示しているのがガバメントクラウドの調達要件で、もはやオプションではなく、ガバメントに対してクラウドを提供したいなら必須であるとしています。これはセキュリティとは別建てで記載されています。つまり暗号+鍵管理はセキュリティとは別枠だという位置付けです。インフラとしてしっかり設計して要件を満たしてください、ということになっています。

この中で、FIPS、BYOK(Bring Your Own Key)、HSMは皆様からもよくご質問を受ける重要なキーワードです。時間の関係でこの場ではご説明いたしませんが、ご興味があれば後ほどお問い合わせください。

金融庁が金融機関に暗号化を要請

2030年代半ばまでにPQCを利用可能に

暗号化技術が必須の社会インフラだという前提に立ったとき、量子コンピュータはどのような役割を担うのでしょうか。世の中にはいろいろなデータが公開されていますので、概要については割愛し、最近興味深かった金融関連のニュースをご紹介しようと思います。

私もオンラインショッピングをよく利用しますが、実はここにも暗号化技術が使われています。RSAとか楕円曲線とか、皆様も聞かれたことがあるかもしれません。公開鍵基盤(PKI)、非対称鍵暗号と書かれていますけれども、この暗号化技術は非常に複雑な数学の計算に依っています。しかし量子コンピュータは、これを解くのが得意です。非常に短期間で解いてしまう可能性があるのです。一方、AES、共通鍵という言葉を聞かれたことがあるかもしれませんが、これを鍵長256ビットにすると、耐量子性があるといわれています。総当たりするしかないので、時間がかかるのです。量子コンピュータでも、鍵長を伸ばせば太刀打ちできないのではないかと、今のところいわれています。

金融庁は、金融機関に対して、サイバー攻撃に備えたデータの暗号化を求めています。日経新聞の記事を読んで私なりに解釈いたしますと、大手銀行だけでなく、地銀も直ちに対応に着手する必要があるということです。金融だけではなく、サプライチェーンセキュリティということも盛んにいわれるようになっています。弱いところがあるとどうしてもそこから入られてしまって、大変な事態になります。足並みをそろえ、いっしょに考えていきましょう、という強いメッセージであると思います。

われわれタレスグループの強みは、68カ国のネットワークです。私はアジアパシフィックのメンバーで、よく情報交換をするのですが、シンガポールはかなり進んでいるといいますか、小さい国で金融にかなり依存しているということもあって、金融庁のようなところが予算を付け、ベンチャーだったりいろいろな新しい技術を呼び込んで、各種実証実験を行っていると聞いています。

日本の暗号化はどういったスケジュールで進むのか。金融庁の指針では、2030年代半ばを目途に、耐量子コンピュータに対応したPQCアルゴリズムを利用可能な状態にするということになっています。

日本において、現在既に耐量子コンピュータ暗号、PQCを実装する必要に迫られている企業があります。製造業のお客様です。昨年からわれわれと、いろいろ検証を進めさせていただき、今年、2025年現在、かなりの進展を見ています。今後そのお客様の製品に対して付加価値を付け、競争力を持ち、世界各国のお客様に採用していただけるよう、取り組みを進めております。

どこから暗号化に着手するか

簡単なところから始めるのも一手

しかしIT、情報セキュリティとなるとなかなか難しいですね。金融機関の場合は特に、クリプト・インベントリ、クリプト・アジリティ(暗号俊敏性)が重要なキーワードになります。これについては後ほど詳しくお話しします。

暗号化をどこから始めるか。重要な情報を扱うシステムから優先して移行する。これが正論には違いありませんけれども、私自身や海外のメンバーの経験からすると、ミッションクリティカル性が少なく、あまり重要でない、SLA(サービス品質保証)もほぼないところから始めると、成功することが多いです。ベンダーは「簡単ですよ」「PoC(概念実証)をやりましょう」と、調子の良いことしか言いません。しかし暗号に関しては、お客様に知見を貯めていただいたほうがうまくいきやすいと思います。貯めた知見をもとに、徐々に付加を高めていく。たとえば最初はストレージの暗号。これはけっこう簡単です。次にファイルサーバー。後半のほうでデータベースとか、ミッションクリティカルなもの。お客様の同意の上で、簡単なところから一歩一歩進めていくケースも多いです。

でももちろん、ミッションクリティカルなものから着手することを否定するわけではございません。金融機関などでは、すべてがミッションクリティカルなシステムになりますので。われわれも慎重にノウハウを積み上げ、安全にご提供できるパートナーと組んで、取り組ませていただいています。

クリプト・インベントリで鍵の属性・履歴を管理

クリプト・アジリティはベンダーに確認を

では、クリプト・インベントリについて説明いたします。

先日私のところに、そろそろパソコンを買い替えましょうという案内が届きました。古くなったものを新しくしましょうというのは、今後暗号技術においても起きてきます。PQCの普及が進んできたとき、また同じような作業をせずに済むように、今からしっかり資産管理をしておくことが大切だと思います。

お客様にヒアリングをしてみると、トークンSSLというフリーのコマンドラインツールで暗号鍵をつくっている方が非常に多いです。しかし、その安全性はどうでしょうか。私がプレゼンしているこのパソコンで、簡単に鍵をつくれるのです。それを聞くと、漠然と不安感を持たれるのではないでしょうか。その不安感はまさに正しいと私は思います。鍵をマニュアルで管理していると、気がつくとあらゆるクライアントもしくはサーバーにいろいろな鍵があって、「そもそもこれは使っているの?」「消していいの?」「オーナーは誰?」ということになりがちです。手作業ですから、人的ミスも起きやすい。仮にそれが監査対象のシステムであったら、非常に難しい、コストのかかる説明が求められることが想定されます。

そこでここには「Thales CipherTrust Manaer」ベースのシステム構成図を示しています。弊社のシステムでなくても、たとえばAWSであればKMS、AzureであればKey Vault、GoogleであればCloud KMSと、各クラウドにおいても安全で使いやすい鍵管理サービスが始まっています。

金庫をイメージしていただければわかりやすいと思います。金庫にとりあえず、すべての鍵を入れておく。それによって、金庫にいつ、誰がアクセスして、どの鍵を使ったのかがわかるようになります。さらにインベントリとして、この鍵はアルゴリズムはRSAで、オーナーは舟木だということをデジタルデータとして付加することができますので、非常に管理性が高まります。

クリプト・アジリティについては、なかなかわかりづらいかもしれません。極論を言うと、われわれベンダーが対応すべきことなのかなと思っています。皆様にとっては、今後の製品選定のときにベンダーに問い合わせるべき項目のひとつです。

先日あるお客様と話していまして、その方がおっしゃるには「PQCで通信の暗号化をやりたいのだけれど、それをするにはハードウェアを全部買い直しになると言われたんだよね。けっこうお金がかかるんだけど、おたくはどうなの?」というのです。クリプト・アジリティ的に言えば、ハードウェアの買い直しではなく、ソフトウェア、ファームウェアのアップグレードで来るべきPQCを利用できるようにすべきです。基本的にわれわれは今までもこの方向で、暗号アルゴリズムの支援をしてきました。ただ、多くはないと思いますが、ハードウェアのリプレイスが必要になる場合もあります。ですので、ベンダーに、「次世代の暗号化技術をソフトウェアもしくはファームウェアのアップデートで利用できますか? その料金はいくらですか? 作業工数は?」と確認されることをおすすめします。

出入口を固めるだけでは不十分

データそのものに注目するDSPMの考え方

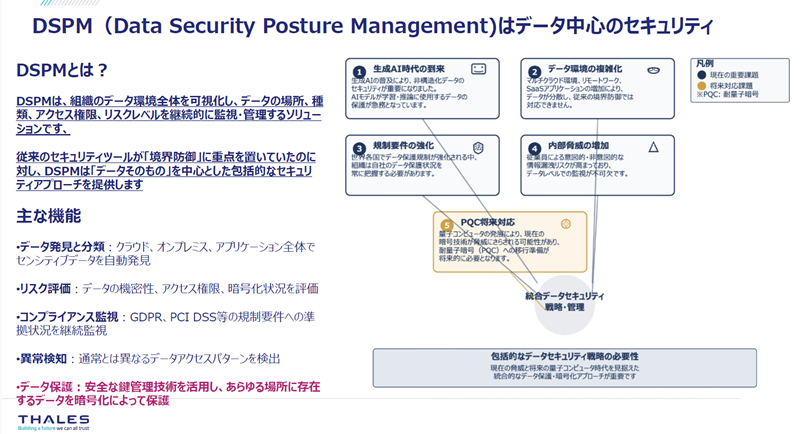

いろいろ難しいことを言っているけれど、フレームワークみたいな考え方はないのか、と思われるかもしれません。今年の夏、われわれはガートナーさんのセミナーに登壇させていただきました。そのときにもお話しさせていただいたのですが、DSPM(Data Security Posture Management)というコンセプトを国内外のベンダー、SIが提唱しています。DSPMは、組織のデータ環境全体を可視化し、データの場所、種類、アクセス権限、リスクレベルを継続的に監視・管理するソリューションです。従来のセキュリティツールが「境界防御」に重点を置いていたのに対し、DSPMは「データそのもの」を中心とした包括的なセキュリティアプローチを提供します。つまり、境界線のファイアウォールはドアであり、データ自身を守るために別の対策も講じなければならないというフレームワークだと思います。

皆様、CSPM(Cloud Security Posture Management)をご存じだと思います。あくまで器としてあるべきクラウドのセキュリティの態勢、状態。われわれだけではなく、あらゆるベンダーが、データ自身の保護に関心を寄せています。

たとえば、WindowsサーバーのCドライブの人事フォルダに、どうしてクレジットカード番号があるのか。そこにあっていいのか。それに対するリスクはどうなのか。もし答えが「NO」なら暗号化する必要があります。そういうことを一気通貫で考えるためのフレームワークであり、われわれベンダーとしてはそういう機能を実現する必要があると考えています。

■お問い合わせ先

サイバーセキュリティプロダクト事業本部

URL: https://cpl.thalesgroup.com/ja

Mail: cpl.jpsales@thalesgroup.com