2025年4月15日8:30

弥生は、2025年4月8日、クラウド会計ソフト「弥生会計 Next」の正式リリースと、2023年10月に提供開始した「弥生給与 Next」の大幅な機能拡張について説明した。「弥生会計 Next」は、これまで同社が培ったデスクトップでの会計領域の知見や経験を活かし、クラウドで中小企業のデジタル化をさらに加速させることに加え、データをテクノロジーと掛け合わせることで実現できる事業者の業績向上を支える経営プラットフォームを目指したサービスだという。サービスの3つの優位性やFinTech事業などについても会見後に聞いた。

中小企業の活力を 解決すべきは「デジタルデバイド」

弥生の新たなミッションは、「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」だ。 日本のさまざまな中小企業が元気になれば、そこで働く人びとの気持ちも未来も元気になり、日本の経済や社会が元気になることにつながる。 弥生は、中小企業の活力を生み出すことで、日本の活力を生み出すことにつなげていきたいそうだ。

中小企業を取り巻く問題として、日本経済の低迷、少子高齢化などによる労働力人口の減少などが挙げられる。世の中の急速な変化により、企業の経営課題も顕在化しており、経営のかじ取りが難しくなっているそうだ。

東京商工会議所の調査によると、従業員が少ない企業ほどデジタル化が遅れていることが顕著となった。また、デジタルシフトの課題として、コスト面、人材面、ツール選択・評価を挙げる企業が多かった。弥生 代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者(CEO)武藤 健一郎氏は、解決すべき課題として「デジタルデバイド」(テクノロジー活用の格差)を挙げた。

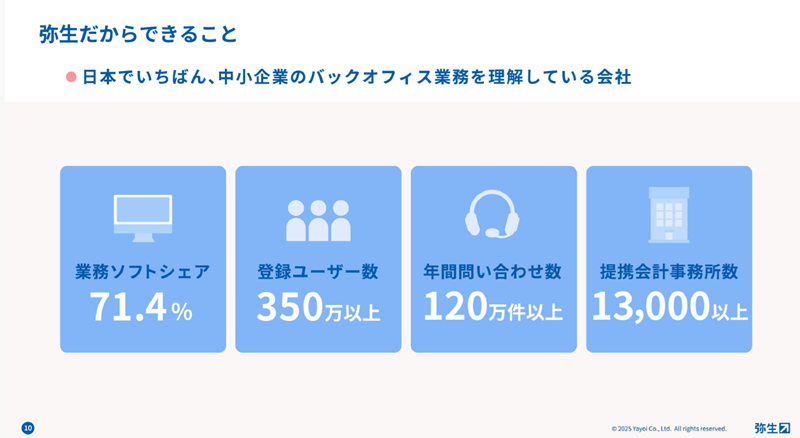

弥生は、業務ソフトシェア71.4%、登録ユーザー数350万社以上、年間問い合わせ数120万件以上、提携会計事務所数1万3,000以上となり、「日本で一番バックオフィスを理解している会社」だと武藤氏は力説する。

操作性が売りの「弥生会計NEXT」 「キャッシュ予測・評価」も提示

同社はこれまでデスクトップ型を中心にサービスを提供してきたが、「つながる、はじまる、もっといい未来」をコンセプトに、クラウドサービスの新ブランド「弥生 Next」を2023年10月に立ち上げた。同サービスはすべての中小企業が活用でき、事業を継続・成長させることができる世界を目指している。

プロダクトの詳細については、弥生 次世代本部 次世代戦略部 部長 広沢義和氏が説明した。「弥生会計NEXT」は、誰もが簡単に利用できる事業成長に欠かせない経営プラットフォームを目指した。

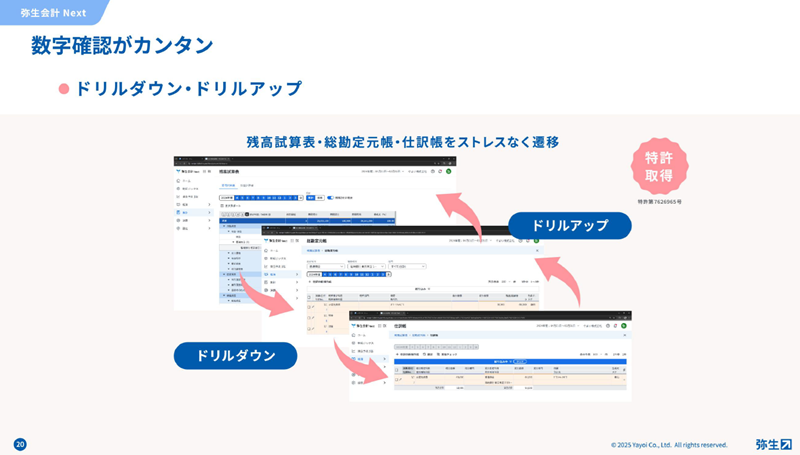

4つのステップで初期設定ができ、新設法人もスムーズに設定できる。明細ボックスでは、口座連携から仕訳登録までスムーズに完結するそうだ。また、ドリルダウン・ドリルアップにより、残高試算表、総勘定元帳、仕訳帳をストレスなく遷移できるという。また、業務と取引データがシームレスにつながるそうだ。経営支援では、3か月分のデータを基に「キャッシュ予測・評価」を提示するという。

なお、2024年10月17日からの先行体験プログラムでは、1,000件以上のフィードバックをもらい、サービスの改善や開発に努めた。

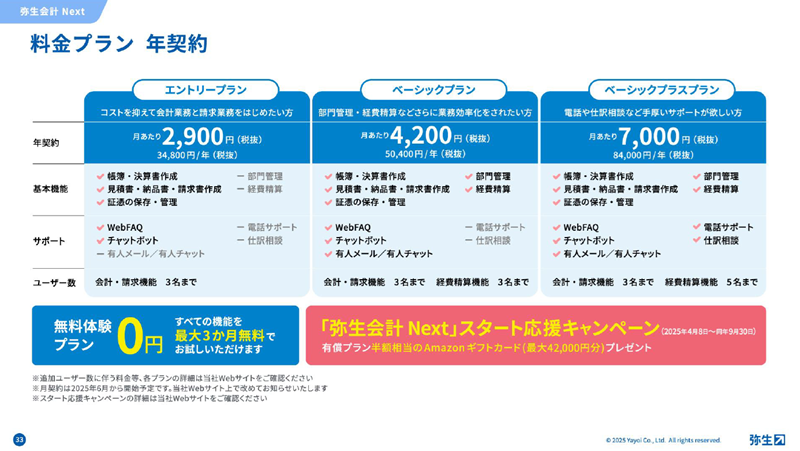

料金プランは、必要な機能やサポートに合わせてサービスを選択できる「エントリープラン」(月2,900円)、「ベーシックプラン」(月4,200円)、「ベーシックプラスプラン」(月7,000)の3つがあり、年契約あるいは月契約から選択可能だ。

「弥生勤怠Next」をリリース 労務業務を効率化可能な「弥生労務Next」

また、「弥生給与Next」も大幅アップデートしたそうだ。

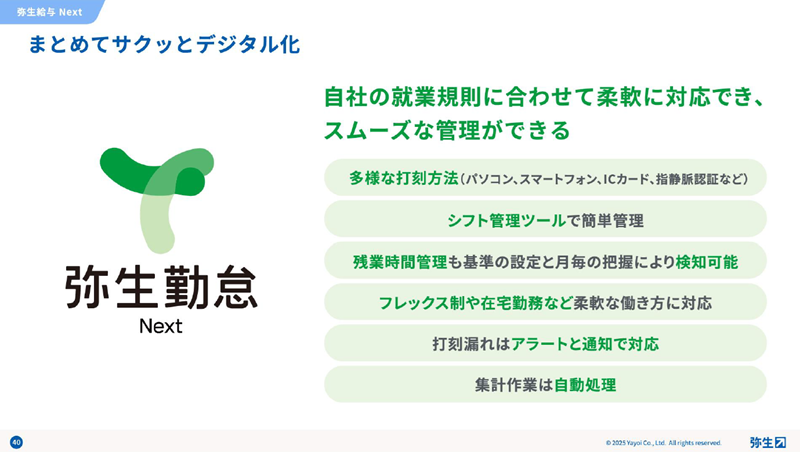

給与・勤怠・労務管理のデジタル化は依然として進んでいないという。4月8日から、会社にあったさまざまな打刻手段、シフト管理・残業時間管理が可能な「弥生勤怠Next」をリリース。

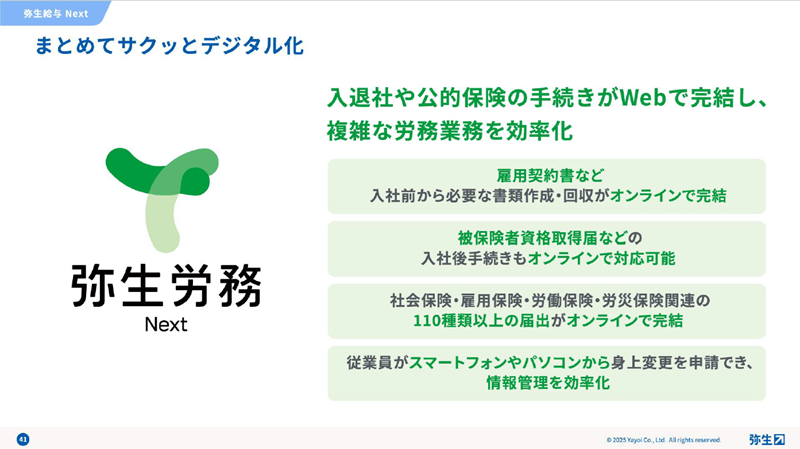

また、4月下旬からオンライン完結の入退社手続き、公的保険の手続きがWebで完結し、複雑な労務業務を効率化可能な「弥生労務Next」をリリースする予定だ。

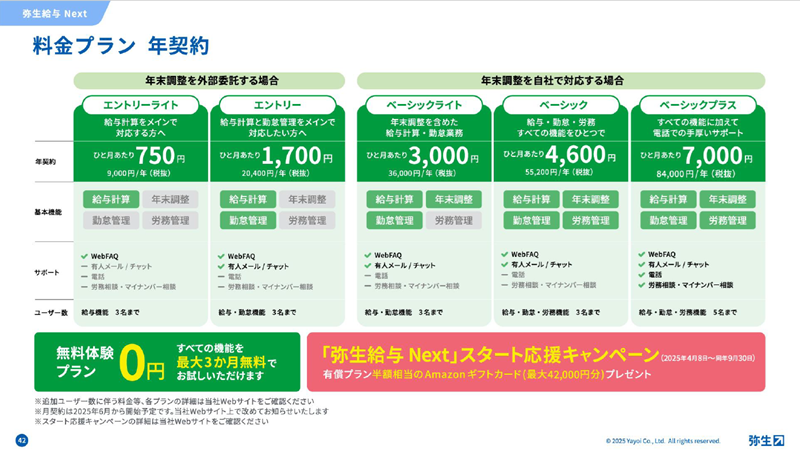

弥生給与Nextは、年末調整を外部委託する場合の「エントリーライト」が月750円、「エントリー」が月1,700円、自社で対応する場合の「ベーシックライト」が月3,000円、「ベーシック」が月4,600円、「ベーシックプラス」が月7,000円となる。すべての機能を3カ月試せる無料体験プランも用意している。

弥生Nextのこれからとして、会計業務の会計管理、請求書発行、財務管理、請求書の受理・保管、経費精算、労務の勤怠管理、給与計算や年末調整、保険手続き、入退社処理などを幅広くカバーしていきたいとした。

クラウド会計のマーケット、ベンチマークする企業は? 3つの強みとFinTech事業の状況

――記者説明会後、クラウド会計のマーケット、競合との差別化、請求書カード払いなどFinTech事業の状況について、広沢氏に聞いた。

このコンテンツは会員限定(有料)となっております。

詳細はこちらのページからご覧下さい。

すでにユーザー登録をされている方はログインをしてください。