2025年4月3日8:00

コロナ禍の特需が収束した通販・EC業界は前年に比べ伸び率は落ちたものの、売上高は引き続き成長し、初めて13兆円を超えた。ドライバー不足などによる物流の「2024年問題」で大きな壁に直面したが、けん引役のアマゾンをはじめBtoB企業の好調などが市場を押し上げた。一方でカタログ系では不振が目立ち、老舗通販企業に対するM&Aが加速。完全キャッシュレス化や次世代ショッピング体験の導入など、新たなサービスも目立ち始めた。

通販研究所 渡辺 友絵

売上高が伸張も伸び率は

コロナ禍特需以降年々低下

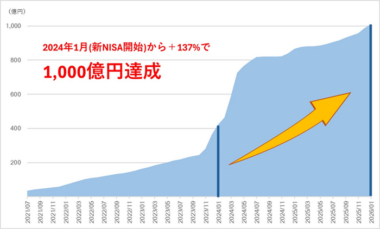

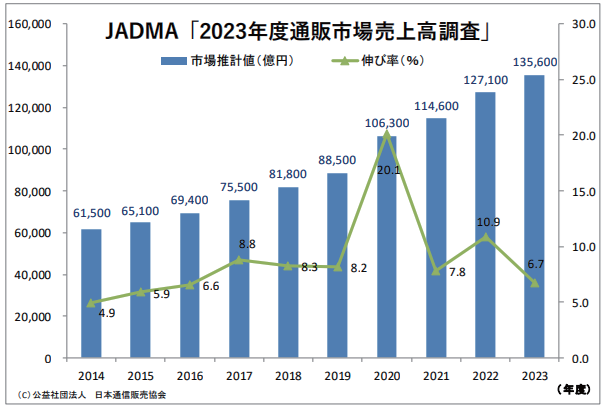

2024年 8 月に JADMA(日本通信販売協会)が発表した「2023年度通販・EC市場売上高調査」(23年4月~24年3月)によると、売上高は13兆5,600億円と初の13兆円台に達した。伸び率は前年比6.7%増で前年に比べ4.2ポイント縮小したが、直近10年の平均成長率は8.8%と、マイナス成長を記録した1998年度以来25年連続の増加傾向が続く。コロナ禍時期の特需は収束したが、ECを中心に通販という販売手法が定着したことが安定成長の背景にあるとみられる。

毎年 12 月には、業界紙2紙がそれぞれ直近の売上高を発表する。「日本流通産業新聞」による「通販・通教・EC 2024 年度売上高ランキング」調査では、売上高が前年比9.3%増の12兆4,271億円(売上高は上位588社合計・増減率は比較可能な206社での算出数値)と伸張。「通販新聞」の「第 83回通販・通教ランキング」調査では、売上高が前年比7.0%増の12兆400億円(上位300社合計)だった。伸び率については、前者が2.4ポイント、後者が0.7ポイント縮小している。

コロナ禍による特需が落ち着いたことで、消費者行動は徐々にリアル店舗などに回帰。通販・EC全体の市場規模は拡大しているものの、伸び率は2020~2021年をピークに年々低下傾向にある。消費者行動の多様化に伴い、減収となる企業も目立ち始めている。

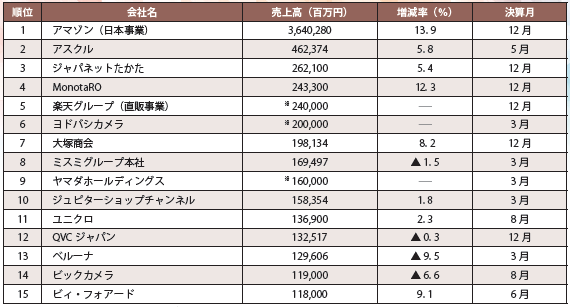

アマゾンジャパンは売上高が2桁増の3兆6,000億円超えと引き続きトップに君臨するが、24年12月からはふるさと納税にも参入しており、さらなる伸びが見込まれそうだ。毎年安定成長が続くのはアスクルやMonotaRO、大塚商会などのBtoB企業で、市場規模の拡大に貢献。倉庫や配送業務の効率化など物流を軸にしたサービスの強化により、増収につなげている。ユニクロやアダストリア、ユナイテッドアローズのような実店舗を持つ衣料品企業も好調で、店舗とECを連動した「OMO(オンラインとオフラインの融合)」施策を駆使して売り上げを伸ばしている。その一方で、ベルーナや千趣会、DINOS CORPORATION、スクロール、ニッセン、フェリシモなどのカタログ系企業は軒並み減収となった。

コロナ禍で急伸した家電系企業も苦戦しており、日用品や生活用品などに商品ジャンルを拡大する動きが目立つ。躍進が続いたテレビ通販企業にも一時の勢いが見られず、今後はポップアップショップやSNS施策にも注力していくとみられる。

物流の「2024年問題」が業界を直撃

働き方改革でドライバーの労働時間に上限が設けられたことにより、物流停滞などが懸念される「2024年問題」が2024年4月から現実化し、配送が必須のEC・通販業界は対応に追われた。ドライバー不足による配送遅延・停滞を防ぐために、政府は再配達削減を目指す「置き配」や、配送日を分散させる「ゆとり配送」へのポイント還元を導入。この施策にアマゾンジャパン、楽天グループ、LINEヤフー、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便などの大手が手を挙げ、ユーザーへのポイント還元施策を積極的に進めた。

配送効率化やドライバー不足の解消、CO2削減につなげるため、ヤマト運輸や佐川急便、日本郵便など複数の企業が共同配送に踏み切るといった取り組みも加速。一部人口減少地域や山間地域での共同配送や、長距離路線だけ共同運行する「幹線(長距離)輸送」などに乗り出した。

ヤマト運輸と日本郵便の協業も進められ、24年にはヤマト運輸のメール便や小型の薄型荷物の配達を日本郵便に業務委託する取り組みが始まった。しかし、24年12月には配達時間の延びを理由にヤマト運輸が日本郵便に配達業務見直しを申し入れた。人件費やガソリン代の高騰でヤマト運輸の委託料負担が見込みより重くなったという見方もあるが、日本郵便は協業見直しを不服とし、ヤマト運輸に120億円の損害賠償を求める訴えを起こした。

「2024年問題」と絡んでEC・通販業界が直面したのが、相次ぐ「配送料金の値上げ」だ。4月からヤマト運輸が通常の宅配便やクール便を、佐川急便が宅配便の料金を改定し、両社とも2年連続の値上げとなった。10月には日本郵便も通常ハガキや定形郵便物、レターパックやスマートレターなどの料金値上げに踏み切り、通販・EC業界は大きな痛手を受けた。

進むネットスーパーの事業見直しや再編

コロナ禍で需要が拡大していた大手ネットスーパーも、ここに来て事業の見直しや再編、撤退が相次いだ。

楽天は子会社の楽天西友ネットスーパーが運営する「楽天西友ネットスーパー」の名称を2024年8月に「楽天マート」に変更し、9月から自社単独の運営に切り替えた。楽天と西友は18年に「楽天西友ネットスーパー」を立ち上げたが、23年12月に合弁を解消。楽天は倉庫から出荷する倉庫型ネットスーパー事業を、西友は実店舗が起点の店舗出荷型ネットスーパー事業を、それぞれ単独運営にする方針を固めていた。ECがベースの楽天と実店舗がベースの西友では、方向性にズレが生じたとみられる。西友のネットスーパー事業は「西友ネットスーパー」と名称を変え、楽天が運営するプラットフォーム「楽天全国スーパー」でサービスを継続する。

消費者への配送拠点となる「ダークストア」と呼ばれる倉庫型店舗を通じ、数十分程度の短時間で商品を届ける「クイックコマース」事業者との協業も目立った。

LINEヤフーは24年8月、グループのアスクルと共同運営していた即配ネットスーパー「Yahoo!マート by ASKUL」の営業を終了。採算面や運営コストの増加、システム維持などの課題もあり、事業継続が困難と判断したという。新たなサービスとして同月からグループの出前館と組み、生鮮食品や日用品などを最短30分で届ける「Yahoo!クイックマート」を始めた。

イトーヨーカ堂も24年10月、「イトーヨーカドーネットスーパー」事業から撤退すると発表した。01年にスタートした同事業は好調な時期もあったものの、その後損失を計上するなど苦戦していた。

12月には新サービスとして、クイックコマースを手がけるONIGOとの資本業務提携を発表。25年2月から、最短40分で届ける「ONIGO上のイトーヨーカドーネットスーパー」として再始動する。両社の協業については、以前からグループのヨークマートなどで着手していた経緯がある。全国のイトーヨーカドー83店舗、ヨーク10店舗から商品を供給し、ONIGOがピッキングや配送などを手がける。

注文する(出典:ONIGO)

相次いだ老舗通販企業へのM&A

通販黎明期から業界をけん引してきた老舗通販企業へのM&Aが次々と発表され、注目を集めた1年だったともいえる。

2024年5月に発表されたのが、歯科医院や病院、介護施設などに歯科・医療用品や衣料品通販を展開する歯愛メディカルによる、ニッセンホールディングス(以下ニッセン)の買収だ。セブン&アイ・ホールディングス(以下セブン&アイ)が14年に130億円でニッセンを買収し16年に完全子会社化したものの、予想したようなシナジーを生み出せなかった。

総合カタログ通販のニッセンは、最盛期の売上高が2,000億円を突破するなど業界をけん引。その後、EC普及によるカタログの衰退やファストファッションの台頭などで業績が悪化し、セブン&アイ傘下に入ったものの業績低迷が続いていた。譲渡価額は約41億円となる。

キリンホールディングス(以下キリン)は24年6月、化粧品や健康食品を扱うファンケルの完全子会社化を目的にTOB(株式公開買付け)の実施を発表。19 年にはファンケル株式の約 33%を取得していたが、完全子会社化によりヘルスサイエンス事業の成長につなげる。9月にはTOBが成立し、ファンケルは12月に上場廃止となった。買収額はおよそ2,300億円。

売上高1,000億円超の優良企業であるファンケルが完全子会社化を受け入れたのは、情報・経営資源の最大活用や製品開発のスピード化、業務効率の向上、海外進出の強化など、さらなる事業拡大を見据えたからとみられる。

朝日新聞社は24年5月、衣料品、雑貨、食品などの通販を手がけるライトアップショッピングクラブ(以下LUSC)の買収を発表した。同社株を100%保有するTBSグループのスタイリングライフ・ホールディングスと株式譲渡契約を締結し、5月に譲渡価額47億円で取得した。

LUSCはソニーグループのレコード通販企業として設立され、50年以上にわたり国内外のこだわり商品をカタログやネットで販売。主要都市の中心部で直営店舗も運営する。世界の一流品を集めた「ライトアップ」や日本の職人技から生まれた逸品を掲載する「ゼクウ」などのカタログを通じ、中高年の富裕層を獲得していた。

活況だった「D2C」市場にも変化の兆し

コロナ前から活況だった「D2C(Direct-to-Consumer)」業界にも、変化の兆しが現れ始めた。「D2Cバブル」とも評されバズワードとなった直販ビジネスモデルで、2010年代半ば以降はアパレル、コスメ、食品などで新興ブランドの参入が相次いだ。ところが24年に入ってからは、業界をけん引してきたブランドがM&Aで他社の傘下に入ったり、株式公開に踏み切ったりと、次のフェーズに挑戦する動きが目立った。

newnが立ち上げた身長150センチ前後の小柄女性向けアパレルを手がける「コヒナ」は、D2Cブランドの代表格ともいえる。創業者をはじめ小柄女性スタッフで固めた陣営が、インスタグラムを中心にSNSを駆使して成長につなげた。その「コヒナ」は24年9月、「アフタヌーンティー」など40を超えるブランドを展開するサザビーリーグに事業譲渡され、同社が新設するイー・ジー・ビー・エーが運営していくことになった。競合が増えD2Cバブルの勢いも弱まりつつある中、譲渡の好機と判断したとみられる。

(出典:サザビーリーグ)

冷凍ミールを定期宅配する「グリーンスプーン」を手がけるグリーンスプーンは24年6月、江崎グリコに全株式を譲渡し完全子会社となった。「簡単」「ヘルシー」「おいしい」にこだわる冷凍野菜を使ったスムージー、スープ、サラダ、メインディッシュ素材を提供してきたが、江崎グリコの商品開発力やサプライチェーンノウハウ、経営リソースなどを活用し、さらなるブランド成長を目指す。

そのほかにも、アパレルD2Cブランド「パフデザインズ」を運営するディーエスエスアールが24年2月、日本最大級の合繊織物メーカーの丸井織物に事業を譲渡。D2Cスキンケアブランド「dr365」を展開するdr365も24年9月、ビューティ・ライフスタイルブランド7社を傘下に持つCi FLAVORSに全株式を売却するなどの動きが続いた。

他社傘下に入るのではなく株式公開の道を選んだのは、若年層に強く「ナインティナインティ」など複数のストリートブランドを展開するyutoriだ。ZOZOグループへの参画からわずか3年後の23年12月、東証グロース市場に上場を果たした。ZOZOは上場に伴い同社株式の一部を売却したが、今後も主要株主としてサポートしていくという。

D2Cブランドが成長を続けるためには、商品開発やフルフィルメント整備、リアル店舗の出店やECとの連携など、これまで以上の資金が必要となる。順調に伸びてきたブランドだからこそ、ステップアップに向けて大きな決断が必要だったといえよう。

完全キャッシュレス化や

ウォークスルー店舗など決済体験も進化

スマートフォンなどを通じたデジタル決済が急速に広がる中、IT技術を駆使した完全キャッシュレス化や次世代ショッピング体験も広がった。中でも業界で注目を集めたのが、テレビショッピングなどを手がけるジャパネットグループが社運を賭けて2024年10月にオープンした地域創生事業の大型複合施設「長崎スタジアムシティ」だ。専用アプリで使える独自決済サービスをはじめ、ワンストップ対応のセルフチェックイン機や通販と連動した仕掛けなど、施設内の完全キャッシュレスを実現した。

まずは、長崎スタジアムシティで利用できるオリジナル決済サービス「スタPAY」の公式アプリをローンチ。シティ内のホテルには、チェックイン手続きや精算、ルームカードキー発行にとどまらず、レストランや売店、各種サービスをワンストップで利用できるセルフチェックインシステムを導入した。本業の通販事業と連動したサービスとしては、自社が販売する商品のお試しやキャッシュレス購入が可能な体験型店舗もオープン。ホテル客室で使われているアメニティやタオル、羽毛布団、枕などを試すことができ、気に入れば客室テレビの案内画面に表示されたQRコードをスマートフォンで読み取り、そのまま部屋から注文できる。このように、22年から同グループが進めてきた「長崎キャッシュレスプロジェクト」は、長崎スタジアムシティに集大成の形で盛り込まれた。

そのほか、バーチャル空間で商品を確かめそのまま購入できたり、レジを通さずアプリを使ったウォークスルー決済を手がけたりする取り組みも登場した。

ZOZOグループでテクノロジー開発などを手がけるZOZO NEXTは24年11月、360度のバーチャル空間で次世代のショッピング体験ができるゴーグル型端末アプリの実証イベントを開いた。国内アパレルブランドの先行受注会で実施したもので、来場者はヘッドセット型コンピューターを装着し高解像度の3Dで表示される商品をチェック。回転させたり、細部の形状・素材感を確認したりと、店舗で商品を見ているかのような体験が実現した。気に入った商品はアプリの予約リストに入れ、体験終了後にレジで決済する。

ローソンは東急や東急ストアと組み、24年10月から東急電鉄の二子玉川駅構内にレジを置かないウォークスルー決済店舗をオープン。商品バーコードをスキャンするセルフレジ型店舗と違い購入時の作業は一切不要で、商品を手に取って店外へ出るだけで買い物が完結する。ローソンは20年からオフィスビルで従業員などだけが使えるウォークスルー店舗を展開してきたが、一般客向けのウォークスルー決済店舗はこれが初となる。国内の利用率が90%を超えるLINE上で動作するシステムを開発したことで、ネックとされていた専用アプリのインストールを不要とした。

家電量販店チェーンのエディオンも24年4月に、スマートフォンと連動した買い物体験ができる店舗をオープンした。店内に設置したNFC(近距離無線通信)対応の電子プライス(電子棚札)に公式アプリをかざすことでネットショップにつながり、詳細な商品情報や口コミ、説明動画の閲覧、商品の機能比較が行える。

さらにビーコンをもとに来店客の位置情報を把握し、その位置に合った情報をスマートフォンに通知。購買履歴や好みなどアプリに蓄積されたパーソナル情報をAIが分析し、合致しそうな商品を推奨する。セルフチェックアウトシステムも導入済みで、商品バーコードを来店客がアプリで読み取ると、登録済みクレジットカードを通じて即時決済される。

2025年は前年の重大課題を引きずりそうな年に

そのほか、2024年の通販・EC業界に影響を与えたものとして、数十年ぶりとされる円安や、原材料高騰に伴う仕入れコストの上昇がある。物流費や配送料、資材費用、用紙代の値上がりも直撃し、各社は難しい対応を迫られている。相次ぐ物価高で消費者の消費マインドが低下したことも追い打ちをかけ、衣料品や生活用品ではTemu(テム)やSHEIN(シーイン)といった中国発激安EC企業の攻勢が著しい。これらブランドの圧倒的な安さに国内EC企業がどう対峙していくのか、何らかの打ち手が必要といえよう。

人手不足の解消や膨らむ各種コスト削減の対応策として必須ともいえるのがAI活用で、通販・EC業界でも作業効率化やデータ分析、顧客対応などへの導入が進む。今後どのようにAI活用を効果的に広げていくかが、企業が活路を見出すためのカギとなりそうだ。

また、24年の業界を大きく揺るがしたのが小林製薬の機能性表示食品「紅麹」による重篤な腎被害で、同制度の安全性が問われる問題に発展した。健康食品やサプリメント全般に対して社会の不信感が広がっており、いかに信用を回復させるかが今後の大きな課題となっている。

「決済・金融・流通サービスの強化書2025」より