2016年4月20日9:26

毎年、堅調な成長を見せる国内のBtoC-EC市場。本稿では、国内のEC市場の現状、大手モールの動向、オムニチャネルコマースへの取り組み、今後の注目点や決済とのかかわりについて、EC関連業者に向けた専門メディア「ECzine」の編集長 倭田 須美恵氏に解説してもらった。

株式会社翔泳社 ECzine編集長 倭田 須美恵

1 EC市場の現状

●EC市場とEC化率

まずは客観的な数字から、EC市場を見ていきたい。毎年5月に発表される、経済産業省の調査(※1)によれば、2014年のBtoC-EC市場規模は、12兆7,970億円で前年比 14.6%増となった。同調査は、BtoC-ECを物販、サービス、デジタルの3分野に分けているが、いずれの分野も二桁成長、デジタル分野に至っては37.1%の伸び率だ。

物販分野のみを対象にEC化率(全商取引のうち、インターネットを介した受発注取引の率)が算出されているが、初の4%台となった。

これらの数値・グラフを見るに、右肩上がりが続き、EC市場は順調に伸びているように見える。成長産業として期待したい気持ちにもなるだろう。

一方で、「オムニチャネル」のように、実店舗を持つ企業がECでの販売も行っているような場合、既存の売上に加えて、EC分が上乗せされる形になっているのだろうか。販売チャネルが実店舗からECに移っただけでは、単純にECは成長「産業」であるとは言えない。

ただし、ECで買いたい消費者がいるのは明らかで、対応していないことによりモールや他社へ移行、販売機会を損失する、という行動は起こりうる。クロスユースという言葉があるように、ロイヤルカスタマーほどさまざまなチャネルを利用し、結果として購入単価が高い傾向にあると、オムニチャネルに取り組んでいるEC担当者からの声が聞かれるからだ。

もちろん、地域によりECへの対応はばらつきがあり、ECに取り組むことで企業全体の売上を伸ばせる可能性のある企業は、日本全体を見渡せば少なくないだろう。しかし一方で、販売チャネルの1つにECを取り入れ、すでにEC単体では軌道に乗っている企業からすれば、EC単体で見たときに、企業全体の評価をするのは難しくなっている。オムニチャネルの先進企業として知られるキタムラが、決算報告で「EC関与売上」という表現を使っているが、そうした新たな評価指標が今後ますます求められるだろう。

●モバイルコマース市場

右肩上がりの成長を見せ、注目されているのが「スマートフォンからのインターネット利用」である。そのなかにネットショッピングも含まれ、モバイルコマース市場は成長を見せている。

モバイル・コンテンツ・フォーラムの調査(※2)によると、「物販系市場」「サービス系市場」「トランザクション系市場」の3分野をあわせた「モバイルコマース市場」は、 2兆 4,480億円、対前年比126%と伸びを見せている。

いわゆる「通販」である 「物販系市場」は、1兆3,414億円と、モバイルコマース市場の半数を占め、経済産業省の調査によるBtoC物販市場が7兆円弱であることを考えると、2割程度はネットショッピングが占めていると見ていいかもしれない。EC専業の先進企業では、5割以上がスマホからのアクセスとの発表も出てきている。

●EC勝ち組

筆者が改めて言うまでもなく「パレートの法則」というものがあり、EC市場もその例外ではないようだ。楽天市場だけを見ても、売上等の視点から表彰される「ショップ・オブ・ザ・イヤー」の顔ぶれが、どうも大企業ばかりになってきた傾向がある。先行者利益に加えて、大企業が資本を大きく投下して、大きく売り上げるといったことがECでも起きているのだ。

日本ネット経済新聞が6月に発表した調査(※3)によれば、上位505社の合計売り上げは3兆2,861億円、月刊ネット販売が10月に発表した調査(※4)では、ネット販売実施企業上位300社の合計売上高は2兆9,380億円となっており、経済産業省の調査によるBtoC物販市場が7兆円弱であることを考えると、上位数百社で市場規模の2〜3割を占めていることがわかる(上位企業がほぼ物販である、アスクルなどはBtoBも行っているなど諸条件あるのであくまで目安だが)。

勝ち組がいれば負け組も出てくる。東京商工リサーチの調査(※5)によれば通販企業の倒産は、2015年1-11月期で64件との数字も出ている。市場規模が伸び、参入事業者も増えれば、倒産も自然増えるわけだが、EC・通販に取り組めば、すべての企業が儲かるわけではないという実例のひとつだろう。

今後もEC化率、EC市場はまだ対応していない分野がある、参入していない企業がある、使ったことのない消費者がいるという点から一定期間伸びていくだろうが、参入すれば儲かるブルーオーシャンだとは言いにくい。

2 大手モールの動向

大手モールの動向として、本稿では、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングの3つを取り上げる。

●圧倒的にECをやる、Amazon.co.jp

とはいえ、Amazon自身も小売業者として販売しているから、単純にモールとも言えないのだが、「出品すると売れる」との声は筆者の耳にも入ってきている。

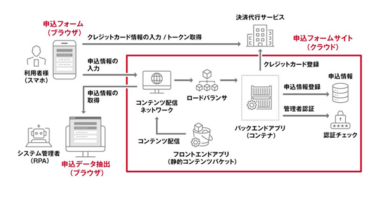

2015年、Amazonは何度も注目を浴びたが、ECでビジネスを行う視点から特筆すべきは、ID決済サービス「Amazon ログイン&ペイメント」だ。AmazonのIDでログインすれば、Amazonに登録してある配送先やクレジットカード情報などが、独自ECサイトでも使えるというもの。消費者の入力の手間が省け、独自ECのコンバージョン率を上げる画期的なサービスとして、注目された。それを受けてだろうか、2015年12月には、楽天ID決済が9社のASPカートに導入可能になると発表された。

EC事業者としてのAmazonの進化も続く。ある条件限定だが、1時間以内に配達する「Prime Now」、日用品を安価にまとめて購入できる「Amazonパントリー」ほか、サービスECとして、僧侶を手配する「お坊さん便」やリフォームサービスも始めた。年会費を支払うプライム会員向けに動画、音楽利用し放題のサブスクリプションサービスもスタートし、「ECを圧倒的にやる」姿勢を貫いている。

Amazon.co.jp の売上は公表されていないが、2015年5月に開催した、マーケットプレイス出店者を表彰する「Amazon マケプレアワード」(※6)では、2014年度のグローバルでの売上が889億ドルであるのに対し、日本の売上がその10%程度であることを明らかにしたから、8,000億円あたりと見ておいていいだろう。前述の日流ウェブ、通販新聞のランキングともに、Amazonが1位である。

●楽天市場は楽天経済圏の重要な柱

楽天グループの2014年における国内EC流通総額は2兆円を突破。ただし、これは楽天市場だけではなく、グループ内のケンコーコム、スタイライフ等も含んでおり、楽天市場単体の売上収益は、1,922億円程度。出店店舗数は4万台で推移している。(※7)

楽天市場のトピックスとしては、2015年8月にPC版トップページをリニューアルし、市場内だけでなく、グループサービスへの誘導も強化したことだろうか。

むしろ注目は金融事業だ。2015年11月時点で楽天カード会員数が1,200万人を突破した。流行りの「FinTech」を名付け、決算発表においてもグループ内で最初に紹介されるポジションになっている。

楽天市場との関連で言えば、出店店舗への融資サービスがあるほか、カード等と連携している「楽天スーパーポイント」が市場への集客のフックとなっていることは間違いないだろう。今後も「楽天経済圏」を広げるべくビジネスを展開し、柱となる事業の1つとして、EC事業を展開していくのではないか。

●Yahoo!ショッピング

2013年10月の「eコマース革命」発表から、2年と少し。2015年の年末あたりから、「支援している店舗さん、Yahoo!ショッピングで売れてきてますよ」という声が聞かれるようになってきた。2015年はそれほど目立った話題がなかった印象だが、ようやくYahoo!ショッピングの時代が来たのだろうか。

2014年通期の決算発表を見れば、流通総額は1.19 兆円と楽天の半分ほどだが、ショッピング関連は3,727億円、オークション関連が8,181億円と、相変わらずヤフオク!が強い印象だ。また、ショッピング関連はYahoo!トラベル、LOHACOも含んでいるのは見逃せない。(※8)

Yahoo!ショッピングの圧倒的なところは、出店店舗が34万にのぼるところ。出店料が無料であること、関係者が調査等のためにアカウントだけ作ったといった事情はあるだろうが、それでもこれだけの数の人が、ECでモノを売りたいと考えていると思うと圧巻である。

Tポイントが5倍付与されるキャンペーンや、日本一のPCポータルサイトYahoo!からの送客等を考えると、2016年も三大モールの1つにカウントしてよさそうである。

3 オムニチャネルコマースへの取り組み

本稿執筆時点(2016年1月)で、先進企業ではオムニチャネルの土台は整ったという印象がある。土台を機能的に分けると、「在庫連携」「ポイント連携」「実店舗受け取り」の3つになるだろう。

●在庫連携

複数のインターネットショッピングモールへの出店、いわゆる「多店舗展開」を行うネットショップでは、以前から取り組んでいたし、ツールもいくつかある。中古のアンティーク商材などを扱っている場合、商品が1点ものであるから、在庫連携は死活問題であり、自社で連携システムを開発している企業もある。ECに関して言えば、出品した段階でデータ化されているから、連携がしやすいわけだ。

オムニチャネルでそこに実店舗が入ってくると難しい。店舗でバーコードスキャンするなど、ECとデータが連動していない場合があるからだ。そういった企業がECに取り組む場合、当初はEC用に別在庫が割り当てられる形が一般的であった。社内での在庫の取り合いや、ECに関して様子見であることからシステム投資が行われないなどの理由があっただろう。

そこにオムニチャネルの在庫連携という発想が出てきたのは、やはり消費者からの声であった。消費者から見れば、「企業の在庫」「ブランドの在庫」は、どこかの店・サイトにあれば「買えないのはおかしい」わけだ。

オムニチャネルな在庫連携で代表的なのが、三陽商会の「サンヨー・アイストア」だ。店舗Aにも、オンラインストアにも在庫がない場合、店舗Xに在庫があれば「取り寄せ」できる仕組み。システム投資への費用対効果は未知数だが、その商品を欲しいと思った消費者に何としても届ける「サービス」の視点から見れば、画期的だと言える。

●ポイント連携

スマホアプリをポイントカード代わりにして、コーディネートやバーコードスキャンなど別機能を追加している場合が多い。IDが紐付いていれば、購買行動等のデータも貯まり、レコメンドやパーソナライズ、広告出稿にも役立つだろう。

●実店舗受け取り

消費者には利便性を、企業側から見れば実店舗への来店を促す施策である。とはいえ、利便性だけで言えば、コンビニやロッカー受け取りのほうが優れているから、「サイズを調整したい」「ついでにあれも買いたい」「久々にお店に行きたい」といったニーズありきでの成立となるだろう。

以上見てきたように、土台だけ整ってもギクシャク感は否めない。企業が実店舗・ECともに利用している消費者の流れを把握して、よりよいサービスを提供できるか否かが、オムニチャネルの成否を左右するだろう。