2021年12月14日8:00

はじめに

国内でもスマートフォンやパソコンなどの5G搭載モデルが続々と登場し、AR/VRや産業オートメーション、スマートシティ、遠隔医療など様々な分野への広がりが期待されている。本稿では、国内電波法の基本的な概要と、特に5G機器の電波法におけるポイントについて登録証明機関の立場から解説する。

国内電波法-特定無線設備の技術基準適合証明・工事設計認証とは

電波法第38条の2の2に規定され、総務省令で定められた小規模なエリアで使用される無線設備で、① 免許不要局、②特定無線局、③その他の無線局の3つに分類される。これらの特定無線設備について、技術基準に適合しているかの証明・認証を行うのが登録証明機関であり、特定無線設備の認証が可能となっている。国内には現在16の証明機関が登録されているが、審査・認証のみが可能な機関、電波法に係る試験から認証まで対応可能な機関などがあり、特に5G機器の電波法試験を依頼したい場合は、設備を所有している登録証明機関を選択する必要がある。なお5Gについては3.7GHz/4.5GHz帯(Sub6)、28GHz帯(ミリ波)の陸上移動局は”特定無線局”、それぞれの基地局については”その他の無線局”に規定されている。

技適マーク

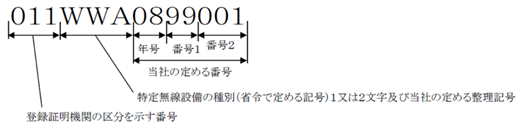

証明又は認証を受けた特性無線設備には左図のような技適マークとともに、証明番号 又は認証番号を表示しなければならない。証明番号は技術基準適合証明により、認証番号は工事設計認証により発行される。両者の違いは以下のとおりである。

証明又は認証を受けた特性無線設備には左図のような技適マークとともに、証明番号 又は認証番号を表示しなければならない。証明番号は技術基準適合証明により、認証番号は工事設計認証により発行される。両者の違いは以下のとおりである。

総務大臣の登録を受けた者(登録証明機関)等が、特定無線設備について、電波法に定める技術基準に適合しているか否かについての判定を無線設備1台ごとに行う制度が技術基準適合証明である。証明を行う台数は100台までとし、申込台数により抜き取り試験を行う台数が異なる。技術基準適合証明の番号表示は以下のようなものである。

このコンテンツは会員限定(有料)となっております。

「Paymentnavi Pro2021」の詳細はこちらのページからご覧下さい。

すでにユーザー登録をされている方はログインをしてください。