2019年6月5日8:00

■PCI セキュリティスタンダードカウンシル

2020年に向けた日本での取り組み、日本語サイトへの対応を強

次に、2019年から年末にかけての取り組みについて紹介します

それから「カード・プロダクション・アセッサー・プログラム(CPCI 基準(Card Production Physical Standard / Card Production Logical Standard)があり、毎年各ブランドが独自にレビューし評PCI SSC が評価者を認定し、その人が1回レビューをすれば、その結

次に「Contactless on commercial off-the-shelf (COTS)」ですが、例えばスマートフォンやタブレットなどで

最後にPCI DSS4.0で、今年の後半にRFCが、POに向けて行われる予

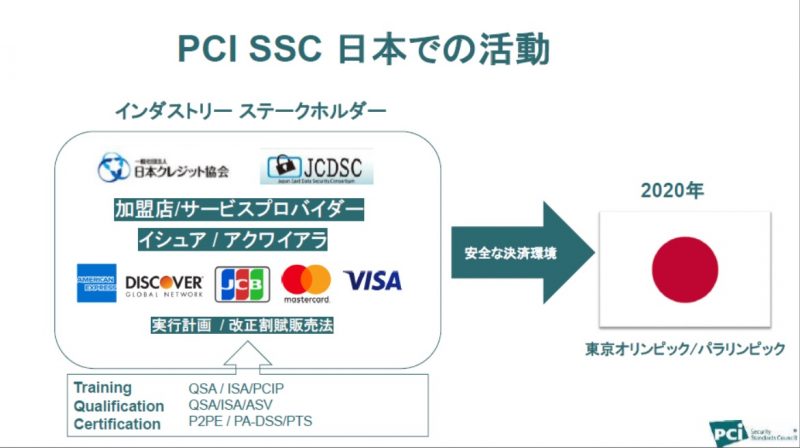

続きまして、日本において、2020年に向けてPCI SSC がどんな取り組みをしていくかを紹介させていただきます。

PCI SSC は2019年から2020年にかけて、日本のカード会社、PCI DSSに準拠されようとしている事業者を支援するために、それに

加盟店やサービスプロバイダから伺う声の中には、PCI をやりた

併せて、いろいろなチャネルを使ってPCI 関連のセキュリティ基

次にPCI SSC が提供する人材育成プログラムについて紹介します。まず最PCI SSC は、PCIDSSの準拠状況を自社で自ら評価できる人材をPCI SSC のサイトに登録されます。ISAは、PCI DSSの要件を理解し、一方で自社の状況、システム運用の状況をPCI DSSの準拠を目指していらっしゃる企業には、やはりこういうスキルを持たれた方を最低1名は育成されるべきと考えております

次にPCIP (PCI Professional)という資格がございます。これは組織PCI の基準に精通した人材をより広く育成PCI SSC のサイトにお名前が登録されます。2019年4月8日と9

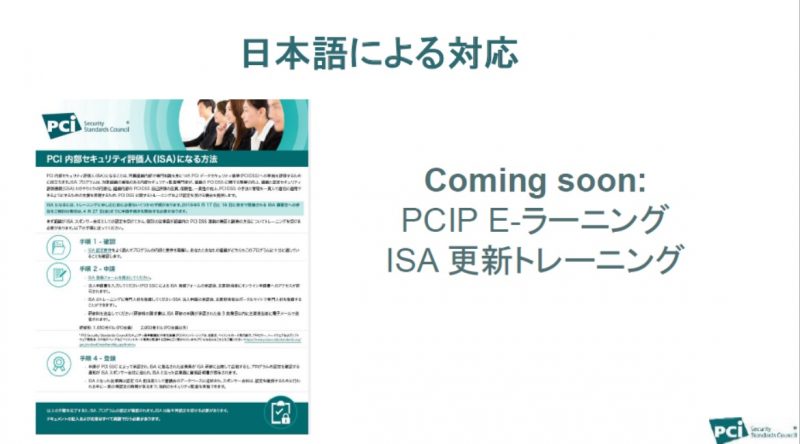

PCI SSC には日本語サイトがあります。URLの頭にJa.を付けて

PCI DSSはペイメントセキュリティのベースライン最後に、PCI SSC が主催するイベントをご紹介します。2019年はインドに

まとめとしまして、PCI SSC として考える今後の課題について、説明させていただきますPCI DSSは、今年で丸15年になりますが、日本においては、ようや

ただ、PCI DSSは、私の感覚で申し上げますと、登山に例えるとまだ5合目PCI DSSよりも、非保持化を目指しているケースが圧倒的に多いと聞PCI DSSは要件が多くてハードルが高いと、マイナスの印象を持って

一方で、PCI DSSというのは、あくまでペイメントセキュリティのベースライPCI DSSをやれば絶対に安全だということではなくて、常に新しいリPCI DSSの要件の中には、3カ月に1回、脆弱性テストを受けると規PCI DSSに対する考え方として、対応を求められる加盟店と、実際こ

このギャップを埋めていく努力が必要です。加盟店にとってPCI DSSが、きちんと選択肢として位置付けられるようになっていく

あらためて、PCI DSSとはいったい何なのだろうと考えてみたときに、カード情報PCI DSSの要件に行き当たるものだと思います。ですので、カード情PCI DSSの要件が見えてきますので、PCI DSS準拠を目的化してしまうよりも、本質的に、自社にどんなリPCI SSC としては次の5年、これを課題の1つとして、ぜひ取り組ん

▶▶前編へ戻る ※本内容は、2019年3月13日に開催された「ペイメントカーPCI セキュリティスタPCI SSC )日本アソシエイトダイレクター 井原 亮二氏の講演に加筆を加え、紹介しております。