2021年6月8日8:30

ベライゾンジャパンは、2021年6月8日、「2021年度ベライゾン データ漏洩/データ侵害調査報告書」の日本語版を発表。同日オンライン会見を開き、the Verizon Threat Research Advisory Center グローバルディレクターのChris Novak氏が、同レポートのサマリーを紹介した。

コロナ禍で拡大したフィッシング被害 生活に影響を与えるランサムウェアの脅威

ベライゾンでは、データ漏洩/データ侵害調査報告書(略称:DBIR)を過去14年間継続して発行してきた。「2021年度ベライゾン データ漏洩/データ侵害調査報告書」では、世界83の団体・企業の協力を得て収集された2万9,207件のインシデントデータから得た、5,258件のデータ漏洩および侵害についてのデータが分析対象となった。

タイプ別で最も多いのは、全体の36%を占めるフィッシング。1年前の調査と比較して、11ポイント増加した。the Verizon Threat Research Advisory Center グローバルディレクター Chris Novak氏は、コロナ禍で人々がマスク、検査、ワクチンといったワードに敏感になり、これらを使ったメッセージに誘導され被害に遭うケースが多かったのではないかと推測する。

また、データ漏洩および侵害は、IDやパスワードなどのクレデンシャル情報が突破されることによって引き起こされるケースが多い。今回の調査でも61%がこれにあたっていた。その対策として近年は多要素認証の導入が進んでいるが、フォレンジック調査(データ侵害の原因特定のための調査)などの経験も豊富なNovak氏によると、「導入していても、実際にはごく限られた業務やサービスのみに多要素認証を用いていることが多い」。悪意のある攻撃者は守備の弱いところから入り込んで、攻撃を広げていく。

フィッシング、クレデンシャルデータの乗っ取りに次ぐ、3つ目の脅威として浮上してきたのがランサムウェアだ。2018年にはデータ漏洩および侵害全体の2%未満にとどまっていたものが急激に拡大し、2020年には10%を占めるまでになっている。米国の石油パイプライン管理会社、コロニアルパイプラインの事件や、ブラジルを拠点とする世界最大手の食肉加工会社、JBSへの攻撃が記憶に新しい。ランサムウェアの被害に遭った企業の95%が69ドルから115万5,000ドルの身代金を支払っており、コロニアルパイプラインは400万ドルを支払ったといわれている。このような対価が支払われるようになっていることが、さらなる攻撃件数の増加につながっている。

ランサムウェア攻撃による社会へのインパクトは非常に大きいとNovak氏は警鐘を鳴らす。電車や飛行機などの交通輸送、石油やガスなどのエネルギー供給にも影響を及ぼし、人々の生活、安全そのものを脅かす可能性もあることから、対策が急がれる。

攻撃者は外部に限らず内部にも存在 金銭目的が大半だが中にはスパイ目的の犯行も

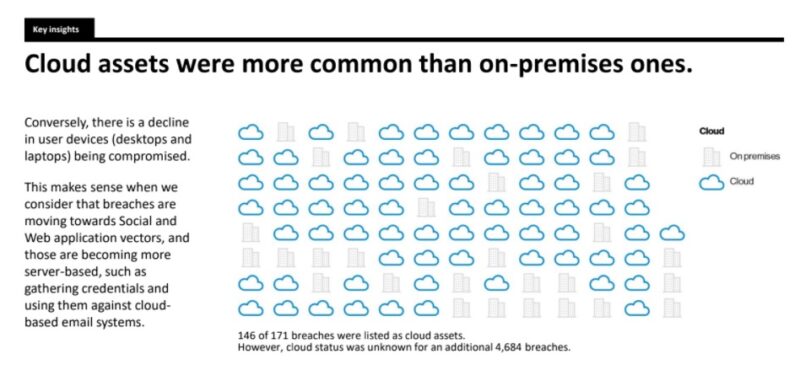

今回の調査ではじめて、クラウドが標的となったデータ漏洩および侵害の件数が、オンプレミスを上回った。オンプレミスよりクラウドのほうがセキュリティが脆弱だというわけではなく、多くのデータがクラウドに移行したために起こっている現象だ。

「泥棒が銀行を襲うのは、そこにお金があるから。攻撃者がクラウドを狙うのは、そこにデータがあるから。今後もこの傾向が続くと自覚して、セキュリティ強化に努めることが重要です」(Novak氏)

このコンテンツは会員限定となっております。すでにユーザー登録をされている方はログインをしてください。

会員登録(無料)をご希望の方は無料会員登録ページからご登録をお願いします。