2025年4月16日8:00

長野県の松本地域内を走る公設民営路線バス「ぐるっとまつもとバス」が、キャッシュレス決済を拡充させている。全路線(アルピコ交通路線バス、地域連携バス、市営バス)を対象に、QRコードによるアプリ「TicketQR」と「クレジットカードタッチ決済」を提供しているほか、2026(令和8)年春からは、Suicaなどの交通系ICカードが使える「地域連携ICカード」の導入を予定している。松本市は、路線バスの利用を一層便利にすることで利用率を高める一方、キャッシュレス利用比率を少なくとも4割まで高め、乗降者データを収集して交通行政に役立てる狙いだ。

地域密着利用にQRコード決済

観光・ビジネス利用でタッチ決済

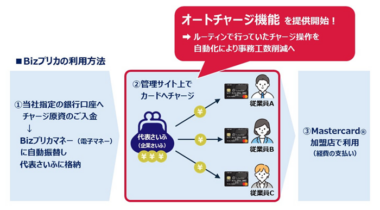

ぐるっとまつもとバスのキャッシュレス決済システムは、長野県の企業の和晃(長野県坂城町)、ルミーズ(長野県小諸市)に加え、クレディセゾンが提供している。2023年11月からQRコードによるキャッシュレス決済アプリ「TicketQR」を使った乗車サービスを導入し、24年11月からは、タッチ決済対応のカードや、カードを設定したスマートフォンなどでも乗車・降車できるサービスを展開している。

ぐるっとまつもとバスは、2023年4月から公設民営という新しい運行形態がスタートしている。松本エリアのバスは利用者数の減少に伴い、路線の廃止が進み、民間事業者に加え、市などが代替運行する路線が混在していた。公設民営方式の採用で、市はエリア全体を1つとして捉え、路線や便数などを調整し、運行の効率化や利便性の向上を目指している。具体的には、バス停・路線名を統一したり、路線名を行き先や地域名を表記した分かりやすい名称とし、便数・ルートを再編した。

キャッシュレス決済の拡大は、利便性向上による利用者増とバス運行業務の生産性向上を目指したものだ。キャッシュレス決済を利用すると乗客は運賃の小銭を用意する必要がなく、バス運行会社は運賃の管理が容易になる。市にとっては、利用者の乗降データを集めることができるため、路線やダイヤの検討に役立てられる。事業費の半分は、国の「デジタル田園都市国家構想交付金」を充てた。バス事業の経営基盤の再建が至上命題となる中で、できるだけ安価で導入スピードが速く、連動運賃にも対応できるツールを念頭に置き、プロポーザル方式で和晃などが展開するシステムを選定した。

松本市交通部 交通ネットワーク課 課長 高頭康博氏は「最初から交通系ICを導入できればキャッシュレス化がもっと速く進むことはわかっていましたが、市の予算には限界もあり、まずは、後付けできるQRコードによるキャッシュレス決済アプリのTicketQRから始めました。同じシステムを導入している長野県上田市にも視察に行ったほか、事業者からヒアリングしました」と話す。

長野県の北信地方の路線バスなどで使える共通ICカード「KURURU(くるる)」に、2025年3月からJR東日本のSuica機能が追加されることになったほか、JR東日本では25年3月15日からのダイヤ改正に合わせて在来線の長野駅など県内23駅で新たにSuicaが利用できるようになる。環境整備が進んだことを受け、長野県からの補助金が受けられるようになり、ぐるっとまつもとバスでは2026年春から、Suicaなどが使える「地域連携ICカード」システムを導入する予定だ。

同課 課長補佐 三井康弘氏は「これまで、キャッシュレス決済の利用率は全体の9.25%にとどまっていて、当面の目標であるキャッシュレス比率4割の達成は厳しい状況ですが、タッチ決済の導入によってインバウンドなどの観光客の利用がさらに増えることが期待されており、Suicaが使えるようになると、県外からの訪問客など普段Suicaを使っている人たちによる利用が一気に高まるのではないかと期待しています」と話す。

当初、利用者を対象にしたアンケート調査によると、「たまにしか乗らないのに、アプリをダウンロードするのは面倒」とか、「アプリを立ち上げて、QRコードをカメラで読み取るのは難しい」などの理由で、QRコード決済よりも現金での支払いを好む傾向があった。ただ、「導入から1年以上が経過し、地域で日常利用をしている乗降者は、QRコード決済に慣れてきています」(高頭氏)。さらに、松本市は国内外からの観光客が多く、都心からのビジネスでの出張も多いことから、クレジットカードのタッチ決済や交通系ICカードの導入が、キャッシュレス決済利用増のトリガーになることが期待されている。

キャッシュレス決済利用で

運賃が安くなる運賃体系を本格検討

公設民営体制に移行した後、ぐるっとまつもとバスの一般路線の利用者数は前年度比で伸びてきているが、新型コロナウィルス禍の鎮静化により、観光需要が戻った割には、収益回復には力強さを欠く。観光客や買い物客の利用が多い路線は好調で、観光需要の回復などが利用者増を後押ししている一方で、一般路線以外の地域連携バスは利用が伸び悩んでいる。このため、松本市は一部路線のダイヤ改正の効果などを注視し、利用促進策を検討している。

データに基づく利用促進策を検討するためにも、キャッシュレス決済の普及は欠かせない。ただ、現行の運賃体系にキャッシュレス決済を導入した形のため、他の交通事業者が採用しているようなキャッシュレス決済を活用した方が運賃が安くなるというメリットがない。

高頭氏は「観光客や普段は自動車に乗っている人にバスを使ってもらわないと利用者数は増えません。プリペイドで回数券使いができるTicketQRを購入する人が多いことが示すように、キャッシュレス決済で運賃が安くなる運賃体系の導入が普及のカギを握っていると考えています」と述べた。

「決済・金融・流通サービスの強化書2025」より