2025年7月1日8:00

三越伊勢丹と高島屋のEC事業が伸びている。背景には、自社クレジットカードやアプリを活用した店舗とECの相互送客や、顧客のシームレス化などの施策があるようだ。顧客データ分析やワン・トゥ・ワン(One to One)施策が遅れ気味だった百貨店のEC事業だが、DXの進化やAIの台頭などもあり、次世代顧客獲得に本腰を入れ始めている。

記事のポイント! ①旧来型の百貨店スキームでは将来厳しい? ②自社クレジットカードやアプリ活用進める ③三越伊勢丹は“個客業ビジネスモデル”へ変革 ④「MI Wメンバー」の顧客拡大が課題 ⑤高島屋は積立やポイント、キャッシュレス推進 ⑥「タカシマヤアプリ」でID連携強化 ⑦百貨店のOMO施策は課題も ⑧インバウンド施策低下も見据え対策を

店舗とECの連動やワン・トゥ・ワン施策でアプローチ

円安を背景に訪日外国人客のインバウンド需要を取り込み、主要百貨店の2024年度決算はそろって好調だった。ただ、ECと店舗を連動させるOMO施策に強いEC企業や専門ショップの台頭もあり、旧来型の百貨店スキームを続けている限り将来の見通しは厳しい。思い切った取り組みが求められる中で百貨店が進めているのが、自社クレジットカードやアプリの活用だ。

軸となるのは店舗とECの連動や、顧客一人ひとりへのアプローチを意識したワン・トゥ・ワン施策。お得感を打ち出した積立サービスなども、新規顧客層の開拓につながる可能性が高い。

三越伊勢丹ECが黒字化、 「クレカ&アプリ」の保有客拡大へ

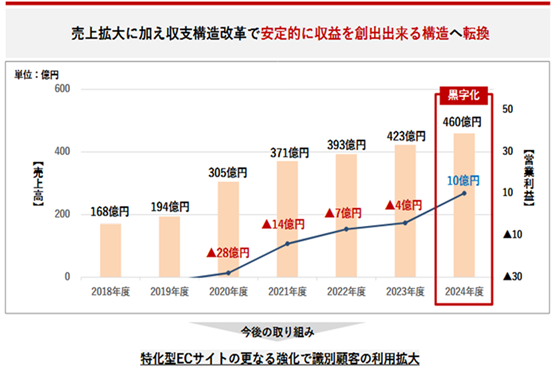

三越伊勢丹の2025年3月期におけるEC売上高は、前期比8.8%増の460億円となった。前期まで赤字だった営業利益は初の黒字化を果たし、10億円を確保した。

新商品投入やSKU数の徹底といった施策で赤字が積み上っていたため、売上拡大策は維持しつつ収益を創出できる構造へと方向転換。顧客の要望に沿った商品の導入やSKU(Stock Keeping Unit)の大幅な絞り込みなどを手がけ、自社店舗顧客をECへと誘導。20年度時点では売上高700億円と想定していた損益分岐点を、当期でクリアできたという。

中期経営計画(25~30年)の25年~27年度では、“個”を基本にした“個客業ビジネスモデル”への変革を進める。店舗やEC顧客と自社クレジットカードやアプリでつながることで、AIも使いながら購買データやプロフィールを徹底的に分析。顧客ニーズを把握したうえで商品・サービスを提供するなど、“識別顧客データ”を蓄積・活用していく。

現在の識別顧客数は761万人。識別顧客データ拡大策の一環として、25年3月に新たな自社クレジットカード「エムアイカードベーシック」をリリース。既存の「エムアイカードプラス」と異なり、“年会費永年無料”を打ち出して訴求する。

「エムアイカードベーシック」では、基本的に2%のエムアイポイントを付与。従来の「エムアイカードプラス」は最大10%とポイント還元率は高いものの、初年度無料の年会費は2年目以降に2,200円(税込)となる。そのため、2年目には年間7万人と約40%が退会していた。

今後は、これらエムアイカードと三越伊勢丹アプリの両方を保有する「MI Wメンバー」の顧客拡大が課題だ。拡大に向け、新上位カードの発行や新ポイント制度の導入を26年度から順次スタートする。

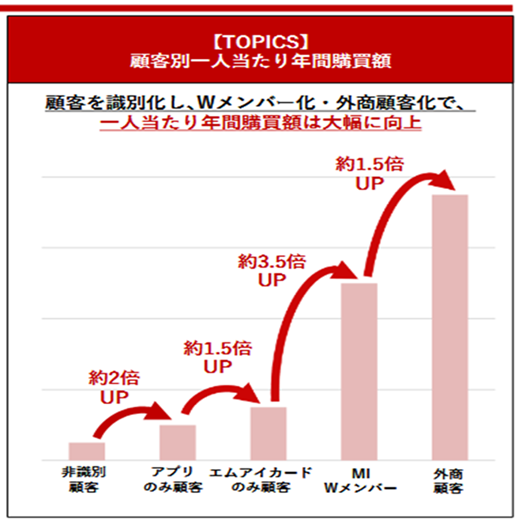

「MI Wメンバー」のようにつながりが深い顧客の拡大に注力する背景には、各顧客層の年間購買額が関係している。「非識別顧客」を1とした場合、アプリで情報収集できる「アプリのみ利用顧客」の年間購買額は「非識別顧客」の2倍となる。さらに、ポイントを取得できる「エムアイカードのみ利用顧客」は「アプリのみ利用顧客」の1.5倍に増加。「MIWメンバー」になると「エムアイカードのみ利用顧客」の3.5倍に、「非識別顧客」の10倍となる。例えば24年度の「エムアイカードのみ利用顧客」の平均年間購買額は16万円で、「MIWメンバー」は58万円だった。

積立サービスの新コースなどで訴求する高島屋

このコンテンツは会員限定(有料)となっております。

詳細はこちらのページからご覧下さい。

すでにユーザー登録をされている方はログインをしてください。