2025年9月5日8:40

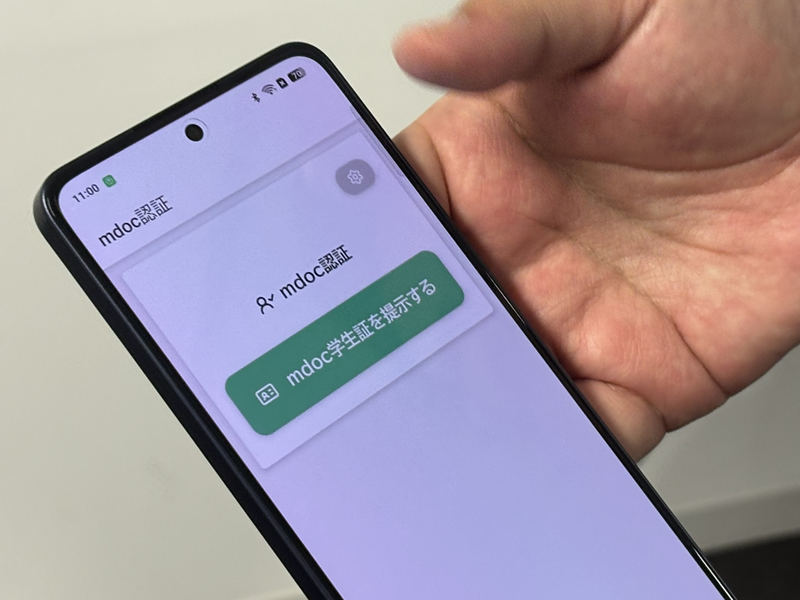

フェリカネットワークス(FN)は、2025年8月29日、ISO/IEC18013-5で規定されている国際標準規格「mdoc(エムドック)」を採用した次世代デジタル学生証の実証実験を大阪大学で実施した。デジタル学生証の活用に向けた実証実験を、パートナー7社とともに8月29日の午後に実施した。同実証実験では、入退館や試験時の本人確認、マイナポータルとの連携、日本コカ・コーラと連携した学生向けクーポンの払い出しなど、実際に大学内外で活用できるユースケースを披露した。次世代デジタル学生証は、単純なカードの置き換えではなく、モバイル化、デジタル化によって、大学業務の効率化、自動化につながる可能性があるという。また、学生の在学中はもちろん、卒業後も含めスーパーアプリとして活用が可能な仕組みの提供を目指す。

FNが文教領域で新ビジネス展開 mdocは国際的に標準化

FNは、ソニーグループ企業として、FeliCaを核とした「モバイルFeliCaプラットフォーム」を中心とした事業を展開している。フェリカネットワークス 事業開発部 課長 多田順氏は「『学生証プラットフォーム』は、文教領域のまったく新しい国際標準技術を使った取り組みです」と説明する。

mdocは、運転免許証をスマートフォンに格納するための技術方式として登場し、 ISO/IEC18013-5 として国際的に標準化されている。また、北米・ 豪州・欧州を中心に採用が進んでおり、マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載する際の方式として国内での採用の予定も案内されているそうだ。

FNの「学生証プラットフォーム」は、mdocと国立情報学研究所(NII)が定める国内共通プロファイルを採用し、大学間の相互運用性の向上と大学内外の各種サービスへの連携省力化に貢献することを目指す仕組みだ。また、物理的な身分証やパスワード認証の抱える問題点を解決でき、さまざまな特徴を有している。セキュリティと利便性を両立しながら、1つの証明書で対面とオンラインいずれのユースケースも対応可能だ。

FNでは、2024年10月10日~12日に奈良で開催されたAXIES年次大会に出展し、同領域への参入を発表した。「昨年末に『学生証プラットフォーム』という形で大学の皆様が抱える人口の減少、リソースの不足などを解決すべく、大学の皆さんが同じ技術と同じデータフォーマットを使うことで、大学間の連携、産学の連携、リソースの共有ができるようなプラットフォームを我々が後ろ側で支えることができないかというご提案をさせていただきました」(多田氏)。同セミナーは立ち見が出るほど盛況で、関係者の注目を集めた。実際、大阪大学での実証もAXIESをきっかけに実現している。

また、NIIからデジタル学生証の標準属性(プロファイル)、適切な失効管理をはじめとした運用機能などの規格について、パブリックコメントが実施された。FNは、2024年度にNIIおよび複数の大学と実証実験に参加している。さらに、EDIX東京・大阪でSiba Service、デジタル・ナレッジ、ジェイ・エス・エスの3社がFN提供のSDKを利用して、mdoc形式の学生証のデモを実施している。FNでは、学生証アプリベンダーを含む民間業と協業に向けた議論を行っており、商用サービスの提供に向けて着実に枠組みつくりを進めているという。

全国の大学と共創期待 世界で展開できる仕組みを目指す

今回の実証実験は、大阪大学、放送大学、神戸常盤大学が協力大学となっている。

例えば、大阪大学は2025年1月からデジタル学生証を全学生、全職員に提供し、学生証をデジタル化するだけではなく、スマホに格納することで新しいサービスの広がりを目指している。

大阪大学教授 大阪大学OUDX推進室副室長(兼) D3センターDX研究部門長 鎗水徹氏は、「日本には800大学あり、似たようなシステムを作るのは非効率ですので、教育内容と研究内容は競争しますが、それ以外のところは”共創”して、日本の大学の競争力を高めていきたいです」と話す。重要なのは社会実装だ。学生証がスマホアプリに格納されるだけではなく、社会的に認知されてインフラとなるのは認知が必要だ。今後は、産学官連携でインフラを作り、日本のみならず、世界で展開できる仕組みにしていきたいとした。

鎗水氏はアジア、ヨーロッパ、アメリカの大学をウォッチしているが、現状海外でもこうした動きは出てきていないという。同実証には全国の大学関係者も参加したが、実際に体感することで、メリットを理解してもらうことが大切だ。

また、大学同士で情報交換は行っており、各社個別の仕様を準備するとコストや労力もかさむため、将来的にはシステムの共通利用につなげていきたいとした。

NFCやQRコードの第三者利用を防ぐ仕組みも 年齢確認の自動化、民間企業との連携期待

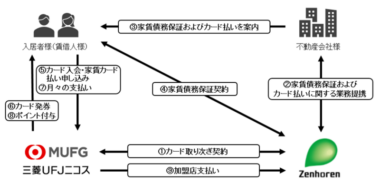

「学生証プラットフォーム」では、デジタル学生証アプリ、各サービス(検証者)ともに、対応のSDKを組み込む。各大学が保有する大学生の情報から、デジタル学生証アプリに対し、あらかじめmdoc形式の学生証を発行する。各サービスは取得したい情報についてユーザーに提示リクエストを行い、ユーザーが同意すると、生体認証などで本人確認を行った後、情報が送信される。相互運用性では、各大学ごとに最適化された情報はそのままにして、FNは既存アプリ・サービスと連携する仕組みを提供し、各サービス間の相互運用を可能にする。

このコンテンツは会員限定(有料)となっております。

詳細はこちらのページからご覧下さい。

すでにユーザー登録をされている方はログインをしてください。