2025年10月2日8:00

仲介ポータルサイトにおけるふるさと納税のポイント付与が、2025年10月から禁止された。総務省によるこのルール改正をめぐり楽天グループが署名提出や訴訟を展開してきたが、ついに覆らなかった。9月中の駆け込み需要を取り込もうと各サイトは大規模なポイントキャンペーンを行い、寄付額も大幅に増加した。ルール改正の背景やポータルサイトの現状、今後予測される動きなどを見ていく。

記事のポイント! ①自治体がサイトに支払う手数料がポイント原資に? ②楽天は総務省の主張とは対立 ③楽天以外は総務省の方針にある程度理解 ④国策サービスがポイント合戦に巻き込まれている ⑤今後もふるさと納税の人気は続く? ⑥各社が駆け込み需要の取り込み施策 ⑦自治体と密な関係性構築が重要に ⑧地域貢献という本来の趣旨に立ち返る施策を

ポータルサイトへの支払額は寄付額の約13%に

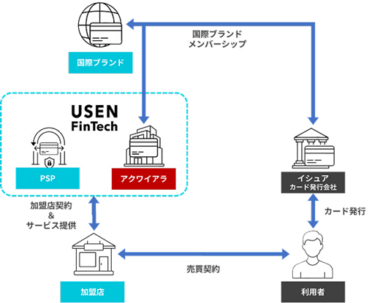

総務省は2025年7月、全国の自治体が24年度のふるさと納税の募集に要した費用のうち、仲介するポータルサイトへの支払金額が1,656億円と寄付額の約13%を占めたと公表した。受入額は約1兆2,728億円、受入件数は約5,879万件と拡大している。

24年6月、総務省はふるさと納税のポイント競争激化を抑制する目的で、ポータルサイトによるポイント付与を全面的に禁止すると発表。背景には、自治体がサイトに支払う手数料がポイント原資になっているとの見立てがあった。ポイント付与禁止により自治体の負担を減らすことが狙いで、寄付額の大きさや割合を重くとらえたとみられる。

ただ、この13%の内訳費用までは明らかにされておらず、ポイント原資が含まれているかどうかは不明だ。おそらくは、広報や決済、システム、セキュリティーなどにかかる手数料と思われる。

告示当日に反対署名集めに踏み切った「楽天ふるさと納税」を運営する楽天グループは、25年3月に295万2,819件の署名を石破総理大臣に提出し、同年7月には告示の無効確認を求める行政訴訟等を東京地方裁判所に提起。その理由の1つとして、ポイント原資は地方自治体に負担を求めず自社で担っており、ポイントを禁止しても手数料は下がらないと主張した。「ポイント禁止により自治体の負担を減らす」という総務省の主張とは、真っ向から対立している。

ポイント原資は「ポータルサイト負担」が事実か

この楽天グループの主張は、確かに一理ある。総務省は自治体がポータルサイトに支払う手数料の一部がポイント原資になっているとするが、「ふるなび」や「さとふる」といった他の大手ポータルサイトも、ポイント原資はあくまでも自社負担だと主張。総務省の言い分とは乖離している。

ポイントのルール見直しに対し、これら他の大手サイトは楽天グループとは異なり、総務省の方針にある程度理解を示した経緯がある。自治体支援という当初の趣旨が変化して制度にひずみが生じている点を考慮し、改正に従う姿勢を見せた。そのようなサイトですら「ポイント原資は自社負担」と主張する以上、「ポイント付与禁止により自治体の負担を減らす」との総務省の説明は成立しない。

「寄付額の3割以内」と決められている返礼品だが、ポイント付与により事実上これを上回る見返りとなっていた。税金を使ったサービスにもかかわらず一人歩きして膨らんでいく仕組みを放置できず、ストップをかけたかったというのが総務省の本音だろう。

総務省の言い分には不自然さを感じるものの、確かにふるさと納税という国策サービスがポイント合戦に巻き込まれていくことには違和感がある。自治体の返礼品競争も過熱し、地域貢献ではなく返礼品とポイントの獲得が主たる目的となっている。ただ、こういった制度自体の設計不備についてはポータルサイトではなく総務省に責任があり、必要に応じた見直しの義務も担う。

カード会社によるキャンペーンやリアルイベントへのシフトも

このコンテンツは会員限定(有料)となっております。

詳細はこちらのページからご覧下さい。

すでにユーザー登録をされている方はログインをしてください。