2025年2月25日8:30

2004年に設立されたNFCフォーラムは、2024年に20周年を迎えた。いまやNFC(Near Field Communication:近距離無線通信技術)は、ペイメントカードやスマートフォンに当たり前に搭載され、人々の暮らしに欠かせないものになっている。NFCフォーラムのメンバーや国内活動を支えてきた5人が集い、NFCの過去、現在、未来を語った。(2025年1月30日開催 TIプランニング主催セミナー「NFC Forumの温故知新―20周年を迎えて」より)

パネリスト

・NXPジャパン株式会社 マーケティング統括本部 リージョナルマーケティングマネージャ 篠﨑 寿幸氏 ・ソニー株式会社 セキュアテクノロジー&ソリューション事業部 シニアリサーチサイエンティスト 田林 洋氏 ・大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部 PFサービスセンター マーケティング・決済プラットフォーム本部 企画・販促第1部 エキスパート 遠藤 久慶氏 ・田川晃一氏(元ソニー株式会社・元大日本印刷株式会社・元NFCフォーラムチェアマン、 現Virtual Inc. 日本代表 and アクアビットスパイラルズ技術顧問)

モデレーター

- Fime Japan株式会社 カントリーマネージャー 門山 隆英氏

多様なメンバーがそれぞれの立場から NFCの標準化、普及に尽力

門山隆英氏(以下、門山):モデレーターを務めるFime Japanの門山です。このパネルディスカッションでは、NFCフォーラムで日本国内のNFC普及に尽力されてきた皆様をパネリストとしてお迎えし、NFC標準化にまつわるエピソードや、これから求められる取り組みなどについておうかがいしていきます。まず自己紹介から始めましょう。田川さんからお願いいたします。

田川 晃一氏(以下、田川):私は現在、Virtualというアメリカの会社の日本の代表を務めておりまして、複数の標準化団体のサポート業務に携わっています。今日のテーマはNFCフォーラムの温故知新だそうですが、私はおそらく「故」のほうしか語れないと思いますので、ご容赦ください。

田林 洋氏(以下、田林):ソニーの田林です。私はNFCフォーラムに2005年の年末から参加しています。途中の一時期は離れておりましたが、3年ほど前に戻ってきて、以来、財務担当役員を拝命し、今に至っています。先週も理事会に参加してきたばかりですので、今日はいくつか新しい動向をご紹介できると思います。

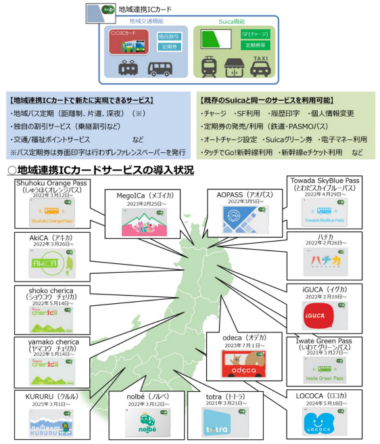

遠藤 久慶氏(以下、遠藤):大日本印刷の遠藤です。私は2019年からNFCフォーラムに参加しており、現在はモビリティアイデンティティ&トランスフォーメーション(MIT)という交通系のユースケースをつくるワーキンググループのバイスチェアをしております。

篠﨑 寿幸氏(以下、篠﨑):NXPジャパンの篠﨑です。私はPhilips(フィリップス)に在籍していた2006年から、NFCの営業やマーケティングにかかわっており、NFCとの密なかかわりは19年目になります。今日は、市場の立ち上がりを生で感じてきた経験などをもとに、コメントさせていただければと思っています。

門山:最後に私、Fime Japanの門山でございますが、2008年からNFCフォーラム下のRF、すなわちアナログ系の規格策定に携わり、RFテスティングタスクフォースのチェアや、ジャパンタスクフォースのチェアを務めてきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

2001年にSuicaがサービスイン 並行してNFCフォーラム設立の動きが進行

門山:ではここから、「古きをたずねる」部分のお話に入らせていただきます。まずは20周年を迎えての今の思いを、お一人ずつ端的にお聞かせいただけますか。

田川:私とNFCとのかかわりは、NFCフォーラムの誕生以前に遡ります。ソニーでブルーレイやDVDの標準化に携わり、ブルーレイの勝利が見えてきた1999年頃に、Nokia(ノキア)様、Philips様から、「NFCフォーラムをつくるのでファウンダーとして参加しませんか」というお誘いがあったのです。FeliCaの拡大と国際化を検討していた当時のソニーにとって、まさにぴったりのご提案をいただいたわけですが、本来これに参加すべきFeliCa事業部は当時、2001年に控えたSuicaの立ち上げ直前で猛烈に忙しく、時間が割けない。そこで本社の私に声がかかって、参加することになりました。振り返れば結局20年間、後半の12年はチェアを務めながら、会社人生の一番重たい部分をNFCフォーラムとともに過ごしました。今日は昔のことも含めてお話しできる機会をいただき、大変うれしく思っています。

田林:NFCという技術が20年間、成長し続け、耐え抜いてきたことに、大きな感慨を覚えております。一方で、その間、産業構造が変わってきたことを実感しています。以前は、ICカードという単体の事業だったものが、ケータイの中に入って、スマホのウォレットになり、そのサービスをどう拡張していくかということに焦点が移ってきています。その中でNFCが今後どういう役割を担っていくのか、とても楽しみです。

遠藤:私はこのパネリストのメンバーの中では若輩者なのですが、20年間続いてきたNFCのテクノロジーが、カードという事業からモバイルという事業へと展開してきたことは認識しております。パネリストの先輩方とご一緒に、この20年間を振り返りながら、次にどういった展開ができるかをお話しさせていただければと思います。

篠﨑:2006年にNokia6131というフューチャーフォン、折り畳みケータイにNFCのチップが搭載されました。できることはまだ非常に限られていましたが、海外のスマホにNFCの規格が入った、その誕生を目にしたときの感動を、今でもよく覚えています。その後、いろいろな規格ができるたびに、トライアルやPoC(Proof of Concept:概念実証)をひたすら繰り返しましたが、なかなかチップが売れず、かなり苦労した記憶があります。それがいまや、皆様の日常に欠かせないツールになっているということには、非常に感慨深いものがあります。

門山:ありがとうございました。

スマホの登場でNFCの普及が一気に加速 6秒に1台、NFC搭載のスマホが出荷されている

門山:皆様からいただいたお話をもう少し深掘りしていきたいと思います。NFCにかかわってきて、達成感を味わったこと、大変つらかったことなど、お聞かせいただける具体的なエピソードがあれば、ぜひご紹介ください。

このコンテンツは会員限定(有料)となっております。

詳細はこちらのページからご覧下さい。

すでにユーザー登録をされている方はログインをしてください。