2025年8月20日8:00

JPYCは、国内資金移動業者としては初めて、ステーブルコイン「JPYC」の発行を開始する。「JPYC」は、日本円と1対1で交換可能な日本円建ステーブルコインであり、裏付け資産は日本円(預貯金および国債)によって保全する。同社では2025年8月19日に記者説明会を開催し、グローバルマーケットにおけるステーブルコインの動向、日本における法的位置づけ、同社が新たに開始するステーブルコインサービスの強みについて代表取締役社長 岡部 典孝氏が紹介した。

ステーブルコインの時価総額2,500億ドル突破 取引が1四半期にVisaを上回る

米国では、支払い用のステーブルコインの発行・運用を規制する「GENIUS法案」が6月18日に可決された。これにより、ステーブルコインは「公式な決済通貨」として認められ、従来の支払い、金融システムと融合が進み、決済エコシステムの大きな変化が起きる可能性を示唆している。米ドルを通じてステーブルコインを世界中の人に届けるという期待が大きい。

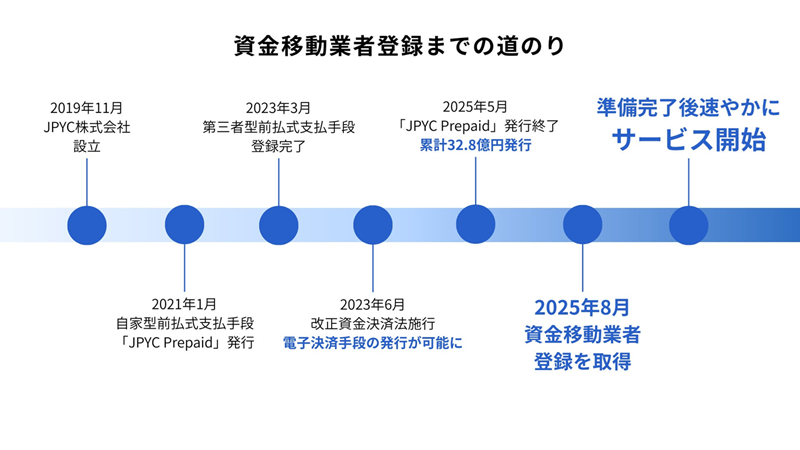

日本においても日本円のステールコインは、世界中の数十億人に日本円を届ける意味で非常に大きな意味を持っているそうだ。日本では、2022年に法律が成立し、2023年6月に電子決済手段(ステーブルコイン)の発行・流通に関する改正資金決済法が施行された。ここから2年2カ月経ち、JPYCが2025年8月18日付で資金決済に関する法律(以下「資金決済法」)第37条に基づく「資金移動業者」(登録番号 関東財務局長 第00099号)の登録を得た。これにより、国内で最初の、日本円と1対1で連動する電子決済手段(ステーブルコイン)を発行可能な資金移動業者となった。

ステーブルコインの市場動向として、時価総額が初めて2,500億ドルを超えた。一日の取引高が20兆円を超え、多い日で40兆を超える。そのうち2,455億ドルはドルペグステーブルコインだ。USDTが約1,530億ドルでトップ、JPYCにも出資するUSDCが約610億ドルで第2位となり、この2つで9割弱のシェアがある。また、USDTの市場シェアが62.1%で、CEXのシェアが79%となるそうだ。

ステーブルコインの利用規模を見ると、Visaのオンチェーン分析サイトでは、2019年からの送受信を行うウォレットアドレス数は6.6億アドレス、月間アクティブウォレットアドレスが約5,500万ウォレットアドレスにまで成長しており、決済や送金に活用されている。

Bitwiseのレポートによると、ステーブルコインが第一四半期に国際ブランドのVisaをわずかに上回った。 今でも一日の取引高20兆円というのは、東証の株式の全取引高の4倍の規模だ。岡部氏は「我々スタートアップとしては、チャンスを捉えてこの分野に挑んでいます」と述べる。

ステーブルコイン市場には、Robinhood、Ripple、Revolutのような企業も参入しており、今年末までの 50種類以上のステーブルコインが登場すると、スタンダードチャータード銀行がレポートしている。ステーブルコイン市場は、2028年末までの2兆ドルに達する可能性があるそうだ。Amazonやウォルマートも発行を検討。岡部氏は「1社か2社の事業体が寡占するマーケットになると考えており、第一号のライセンスをいただけたのは大きなことです」と話す。

Citiのデジタルドルに関するレポートによると、ステーブルコインの発行事業者に関しては米国債の保有者として期待されている。昨年の1年間において、ステーブルコインの発行体は、アメリカの短期国債の第3番手の引き受けになっている。特に短期の国債の金利に与える影響がステーブルコインの発行体は、非常に大きな影響を今後及ぼすというふうに考えているそうだ。

ステーブルコインのグローバルマーケットは、ポジティブなシナリオで500兆円以上に今後5年間で成長するとした。5年後の日本円のステーブルコインの流通額は、ポジティブシナリオで83兆円。岡部氏は「ステーブルコインの発行体が日本の国債の第1位の受け付けになる可能性があります」と述べる。

615億ドルのUSDCを発行するCircleが、IPOで11億ドルを調達。同社は2024 年に1億5,600万ドルの利益となっている。また、ドイツ銀行はステーブルコインが主流となる寸前であると予測している。

Circleの株主であるcoinbaseのx42等でまさに次世代の金融インフラが、ステーブルコイン上で構築されようとしている。今後、ステーブルコインは国際送金や決済で活用が進むとした。

日本は電子決済手段として法的整理 電子決済手段として暗号資産ではない?

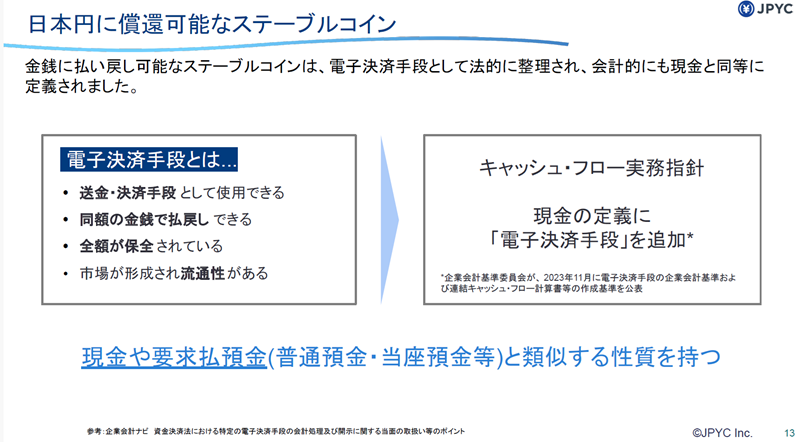

日本では、Web3推進のため、国家戦略としてステーブルコインの発行・流通促進が求められているそうだ。金銭に払い戻し可能なステーブルコインは、電子決済手段として法的に整理され、会計的にも現金と同等に定義された。

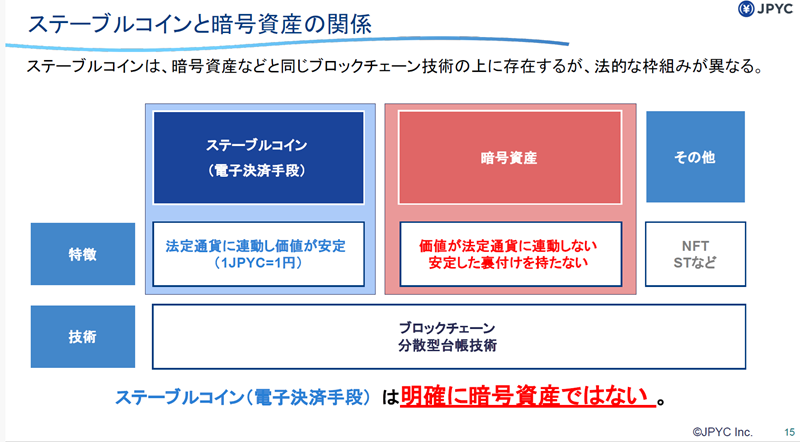

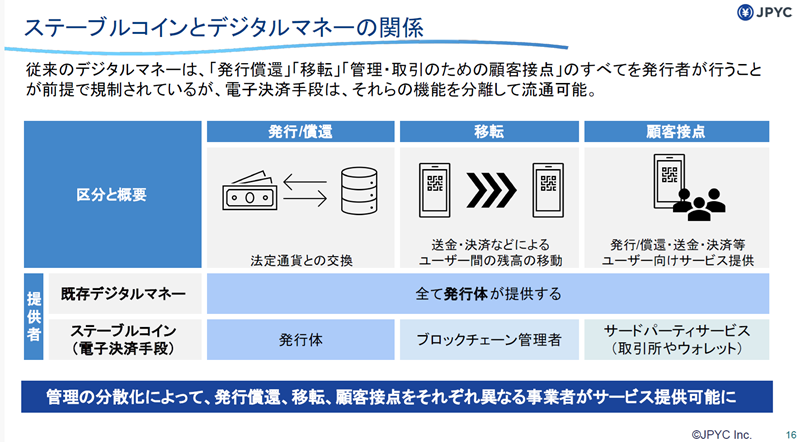

日本においては、「ステーブルコイン=電子決済手段に類するもの」と定義する流れだ。これは、デジタル法定通貨、デジタル預金に近いものだという。送金決済手段、同額の金銭と支払いができるため、銀行預金を持っていない人でも資金の転々流通が可能で、全額が保全されていて安全性が高いとした。岡部氏は「日本は昨年の段階でキャッシュフロー計算書上、現金扱いというふうになっています」と述べる。ステーブルコインは、暗号資産と同様にブロックチェーン技術の上に存在するが、法的な枠組みが異なる。法定通貨に連動して価値が安定(1JPYC=1円)しているが、暗号資産は価値が法定通貨に連動せず、安定した裏付けを持たないことを挙げ、「ステーブルコイン(電子決済手段) は明確に暗号資産ではありません」と岡部氏は強調した。

ステーブルコインおよび電子決済手段は発行体のライセンスや根拠とする法規制によって性質が異なり、現在発行が検討されているものだけでも、複数の種類が存在する。

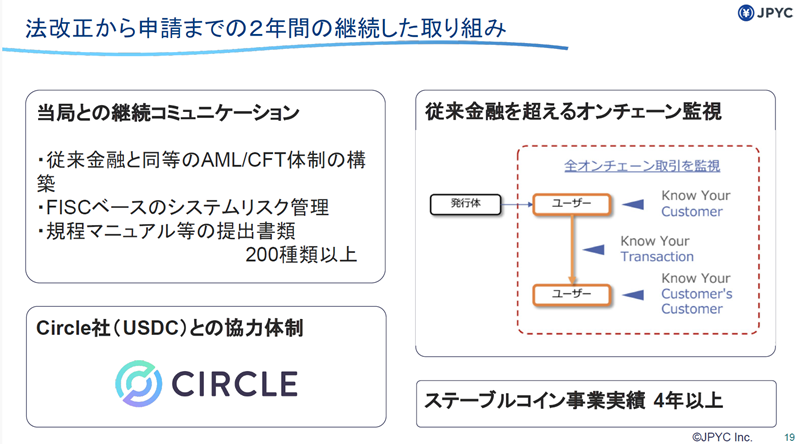

ステーブルコイン事業実績4年以上 国内初の発行ライセンス取得

同社は、2021年よりステーブルコインに関する事業を展開している。2021年1月から、前払式支払手段として日本円建トークン「JPYC Prepaid」を発行してきた。ステーブルコイン事業実績は4年以上ある。2025年6月に登録申請し、8月18日に国内初の発行ライセンス取得に至った。

同社は、従来金融と同等のAML/CFT体制を構築。また、FISCベースのシステムリスク管理、規程マニュアル等の提出書類など、200種類以上の取り組みを行っている。

公的認証による本人確認実施 POSでの収納代行のデモも実施

同社では、JPYCの発行・償還サービス「JPYC EX CHANGE」を今秋に開始する予定だ。

このコンテンツは会員限定(有料)となっております。

詳細はこちらのページからご覧下さい。

すでにユーザー登録をされている方はログインをしてください。